- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

€ 9,95

+ 19 punten

Uitvoering

Omschrijving

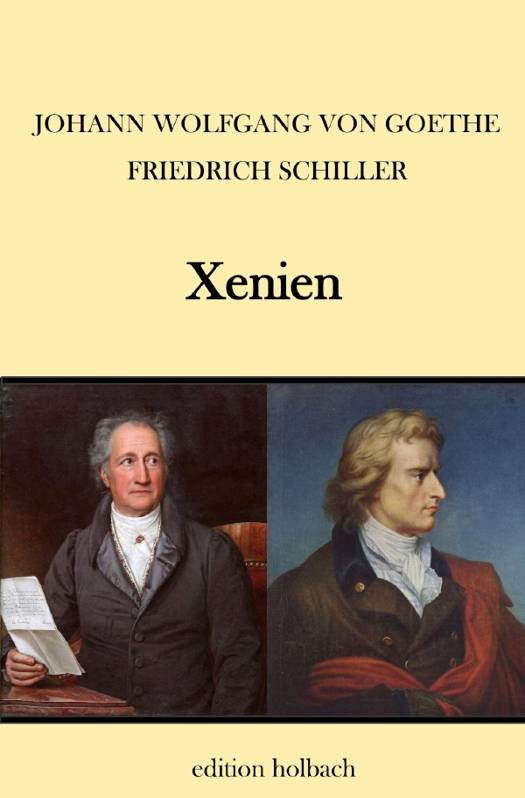

Xenien (griech.), ursprünglich "Gastgeschenke", nannte der römische Dichter Martial (1. Jh. n. Chr.) das 13. Buch seiner Epigramme, die als Begleitverse zu Geschenken gedacht waren. Johann Wolfgang von Goethe übernahm diesen Titel im ironischen Sinne für Distichen, die er gemeinsam mit Friedrich Schiller verfasst hatte. Die Xenien erschienen in Schillers Musenalmanach auf das Jahr 1797. Die Xenien sind im antiken Versmaß des epigrammatischen Distichon verfasst, bestehen also aus einem Hexameter und einem Pentameter. Mit der Dichtung der Xenien begannen Goethe und Schiller im Dezember 1795. In einem Brief an Schiller am zweiten Weihnachtsfeiertag unterbreitete Goethe hierzu seine Idee. Schiller antwortete drei Tage später hocherfreut: "Der Gedanke mit den Xenien ist prächtig und muß ausgeführt werden." In der Folge schickten sich beide unentwegt neue Xenien zu.

Die Xenien sind ein äußerst polemischer Angriff auf die damalige Literaturzunft, den gesamten Literaturbetrieb und die spießbürgerlichen Zeitgenossen. Die Xenien Goethes und Schillers sind allerdings nicht nur kritisch, sondern vielmehr literaturpolitisch motiviert. Auf die Angriffe gegen beispielsweise Friedrich Nicolai, Johann Kaspar Friedrich Manso, Christoph Martin Wieland oder die Brüder Friedrich Leopold und Christian zu Stolberg-Stolberg folgte nach der Veröffentlichung im Jahre 1797 ein wahrer Xenienkampf, der sich in meist anonym verfassten Gegen-Xenien äußerte.

Die Xenien sind ein äußerst polemischer Angriff auf die damalige Literaturzunft, den gesamten Literaturbetrieb und die spießbürgerlichen Zeitgenossen. Die Xenien Goethes und Schillers sind allerdings nicht nur kritisch, sondern vielmehr literaturpolitisch motiviert. Auf die Angriffe gegen beispielsweise Friedrich Nicolai, Johann Kaspar Friedrich Manso, Christoph Martin Wieland oder die Brüder Friedrich Leopold und Christian zu Stolberg-Stolberg folgte nach der Veröffentlichung im Jahre 1797 ein wahrer Xenienkampf, der sich in meist anonym verfassten Gegen-Xenien äußerte.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 64

- Taal:

- Duits

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783752978667

- Uitvoering:

- Paperback

- Afmetingen:

- 125 mm x 190 mm

- Gewicht:

- 74 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 19 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.