- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

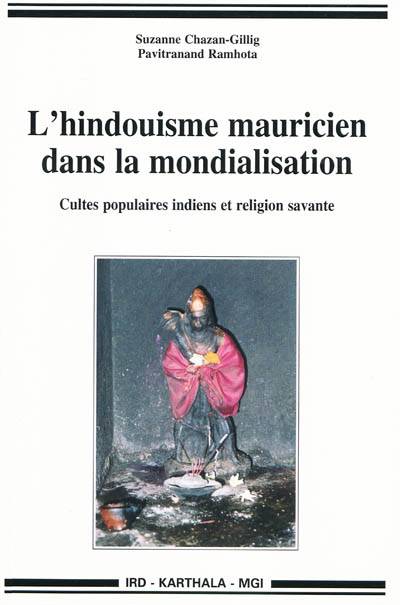

L'hindouisme mauricien dans la mondialisation

cultes populaires indiens et religion savante

Suzanne Chazan-Gillig, Pavitranand RamhotaOmschrijving

La société mauricienne contemporaine constitue un terrain particulièrement

riche pour l'étude des interactions du religieux avec l'économique

et le politique. Cela est dû non seulement à la multiplicité de ses

formes religieuses et culturelles - l'hindouisme étant pratiqué par plus

de la moitié de la population -, mais aussi à ses rapports étroits avec

l'économique et l'État, qui fut le grand ordonnateur des catégories de

populations après le Traité de Paris de 1814 conférant la souveraineté

du territoire à l'Angleterre.

Le nouveau modèle colonial inspiré par l'Angleterre, qui a émergé

en 1814, s'est articulé autour de la double valorisation de la religion

et des origines des migrations. C'est ainsi que le culte de la déesse

Kali, dont les autels se sont multipliés dans l'île, s'est modelé autour

de la relation capital/travail instituée sous la colonisation. Actuellement,

l'apparition de divinités nouvelles dans les temples urbains traduit un

processus inéluctable de transformation des cultes populaires en religion

savante. Un changement qui fait suite à la restructuration de l'économie

sucrière et de l'industrie textile avec le développement des Techniques

d'information et de communication (TIC).

Dans cet ouvrage, les auteurs sont partis de l'hypothèse, confirmée

par les enquêtes, que tout changement religieux est un symbole

des transformations structurelles, en réponse aux conséquences de la

mondialisation des marchés. Ils ont établi une corrélation des transformations

symboliques avec les innovations rituelles qui se manifestent

jusque dans les stratégies électorales. Plus globalement, ils ont mis en

lumière, à travers la multiplication des associations culturelles hindoues,

le rapport de l'hindouisme avec les diverses formes du capitalisme mondial,

un point de vue tout à fait original, jamais encore étudié à ce jour.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 522

- Taal:

- Frans

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9782811101947

- Verschijningsdatum:

- 27/07/2009

- Uitvoering:

- Paperback

- Afmetingen:

- 160 mm x 240 mm

- Gewicht:

- 740 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.