- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

€ 15,99

+ 15 punten

Uitvoering

Omschrijving

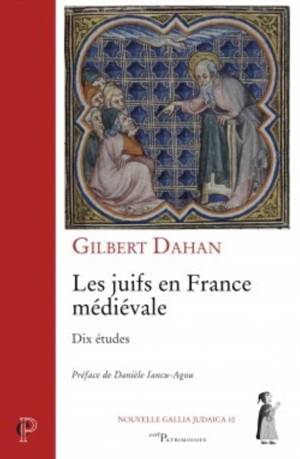

Des communautés juives sont établies en France depuis l’Antiquité et ont été florissantes durant toute la première partie du Moyen Âge, avant les expulsions de 1306 et de 1394 – le caractère le plus remarquable étant leur éparpillement jusqu’au début du XIIIe siècle. Partie intégrante de la population de la Gaule puis de la France, elles ont contribué notablement à sa culture, dans divers domaines (le corpus ancien le plus riche de termes techniques français se trouve dans des commentaires juifs du XIIe et du XIIIe siècle).

Le présent recueil propose une série d’études éclairant les conditions de cette présence, faite de coexistence mais aussi de tensions, avec une détérioration de leur situation au XIIIe siècle, accompagnée de diverses accusations, comme celle de profanation d’hostie, lors de l’affaire des Billettes en 1290. Si le dialogue entre chrétiens et juifs se poursuit malgré tout, la condamnation de la littérature rabbinique entre 1239 et 1244 rend difficile l’enseignement traditionnel – mais fait connaître au monde chrétien le Talmud et ses commentaires. L’attitude de l’Église est examinée, avec ses aspects opposés, condamnation du judaïsme mais aussi protection (comme le montre le cas exemplaire de Bernard de Clairvaux). Sont présentées deux figures majeures de la culture juive de France médiévale, dont le rayonnement se constate aussi chez les intellectuels chrétiens, Rashi et Gersonide. Enfin, trois études examinent l’« image du juif » dans deux genres de la littérature française du Moyen Âge, le théâtre religieux et les miracles de Notre Dame.

L’auteur

Gilbert Dahan, directeur de recherche émérite au CNRS, directeur d’études à l’EPHE /section des sciences religieuses, a commencé par travailler sur le théâtre liturgique en France médiévale. Puis ses recherches ont porté sur les relations intellectuelles entre juifs et chrétiens en Occident médiéval. Depuis plus de vingt ans, il travaille sur l’exégèse chrétienne de la Bible au Moyen Âge, dans ses méthodes et son herméneutique. Il a publié de nombreux travaux dans ces trois domaines, notamment aux Éditions du Cerf : Les intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Âge (1990), L’exégèse chrétienne de la Bible en Occident médiéval, XIIe-XIVe siècles (1999). Il dirige la collection « Les Conférences de l’École pratique des hautes études » et co-dirige les « Études d’histoire de l’exégèse », toutes deux publiées également au Cerf. Dernier livre paru : Études d’exégèse médiévale. Ancien Testament, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2016.

Le présent recueil propose une série d’études éclairant les conditions de cette présence, faite de coexistence mais aussi de tensions, avec une détérioration de leur situation au XIIIe siècle, accompagnée de diverses accusations, comme celle de profanation d’hostie, lors de l’affaire des Billettes en 1290. Si le dialogue entre chrétiens et juifs se poursuit malgré tout, la condamnation de la littérature rabbinique entre 1239 et 1244 rend difficile l’enseignement traditionnel – mais fait connaître au monde chrétien le Talmud et ses commentaires. L’attitude de l’Église est examinée, avec ses aspects opposés, condamnation du judaïsme mais aussi protection (comme le montre le cas exemplaire de Bernard de Clairvaux). Sont présentées deux figures majeures de la culture juive de France médiévale, dont le rayonnement se constate aussi chez les intellectuels chrétiens, Rashi et Gersonide. Enfin, trois études examinent l’« image du juif » dans deux genres de la littérature française du Moyen Âge, le théâtre religieux et les miracles de Notre Dame.

L’auteur

Gilbert Dahan, directeur de recherche émérite au CNRS, directeur d’études à l’EPHE /section des sciences religieuses, a commencé par travailler sur le théâtre liturgique en France médiévale. Puis ses recherches ont porté sur les relations intellectuelles entre juifs et chrétiens en Occident médiéval. Depuis plus de vingt ans, il travaille sur l’exégèse chrétienne de la Bible au Moyen Âge, dans ses méthodes et son herméneutique. Il a publié de nombreux travaux dans ces trois domaines, notamment aux Éditions du Cerf : Les intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Âge (1990), L’exégèse chrétienne de la Bible en Occident médiéval, XIIe-XIVe siècles (1999). Il dirige la collection « Les Conférences de l’École pratique des hautes études » et co-dirige les « Études d’histoire de l’exégèse », toutes deux publiées également au Cerf. Dernier livre paru : Études d’exégèse médiévale. Ancien Testament, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2016.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Taal:

- Frans

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9782204122863

- Verschijningsdatum:

- 22/08/2017

- Uitvoering:

- E-book

- Beveiligd met:

- Adobe DRM

- Formaat:

- ePub

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 15 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.