- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

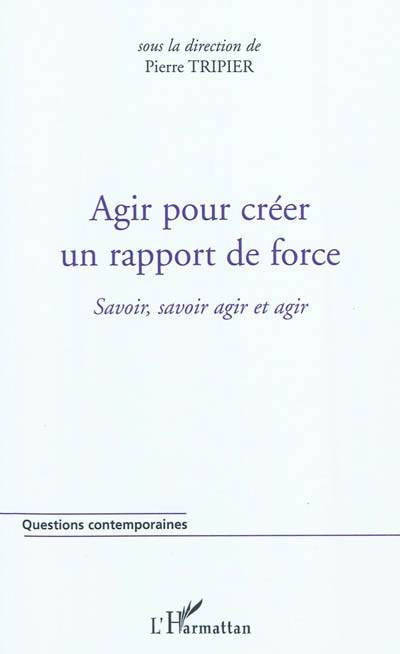

Omschrijving

«En relations internationales, les grands font ce qu'ils veulent

et les petits ce qu'ils peuvent.»

Cette phrase, du théoricien réaliste des relations internationales

Hans Morgenthau, a quelque chose d'anthropologique et de simple,

une façon première d'envisager le rapport de force.

Mais l'histoire du monde montre que la force ne peut pas

seulement être pensée en termes physiques, comme la capacité à en

avoir plus que l'adversaire et, ainsi, soit le détruire, soit le dominer.

En effet, dans les relations entre humains, si le rapport du fort au

faible apparaît, en cas de conflit, une péripétie dont la fin est écrite

à l'avance, dans un second temps, la capacité d'organisation, de

persuasion et de se faire des alliés peut renverser cette relation

asymétrique.

Par ailleurs, une vue contemporaine affirme que : «Dans le

domaine de la politique internationale (...) les préférences des

acteurs sont souvent inconnues, chaque participant dispose de

nombreuses stratégies possibles, et les coûts et bénéfices des

différents scénarios sont incertains». En somme, les entités

collectives, comme les humains, ont à leur disposition plusieurs

identités, dont ils changent selon l'interlocuteur ou la circonstance,

ce qui peut rendre imprévisible l'issue d'un rapport de force.

Ce livre analyse plusieurs types d'ambivalence des rapports de

force, d'abord dans le domaine militaire, puisqu'il part du

présupposé que l'art de la guerre peut permettre de comprendre les

agissements du monde civil, mais aussi dans les relations entre

syndicats, pouvoirs publics et patronat, dans les relations entre

professeur et élève ; ou, encore, dans le marxisme, pour

comprendre la force des explications de la dynamique sociale en

termes de base matérielle ou d'entités super-structurelles.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 125

- Taal:

- Frans

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9782296561786

- Verschijningsdatum:

- 22/06/2011

- Uitvoering:

- Paperback

- Afmetingen:

- 140 mm x 220 mm

- Gewicht:

- 160 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.