- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

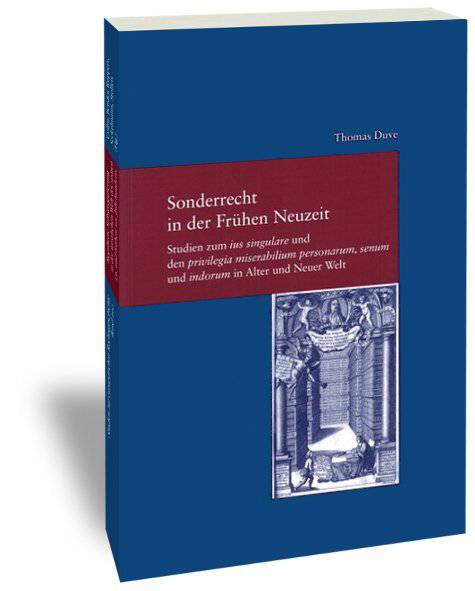

Sonderrecht in der Frühen Neuzeit

Studien zum "ius singulare" und den "privilegia miserabilium personarum", "senum" und "indorum" in Alter und Neuer Welt. Diss. Univ. München WS 2004/2005

Thomas Duve

€ 74,95

+ 149 punten

Omschrijving

Für den Juristen des 20. Jahrhunderts war "Sonderrecht" vor allem ein rechtssystematisches Ärgernis, für das 19. Jahrhundert Ausdruck des auf Ungleichheit aufgebauten Ordnungsmodells des Ancien Régime. Vielleicht hat sich die Forschung auch deswegen dem frühneuzeitlichen Sonderrecht kaum gewidmet. Doch blickt man in die Bibliotheksbestände, so ist die intensive Nutzung des auf Dig. 1.3.16 zurückgeführten Sonderrechtsprinzips unübersehbar: Man findet eine Fülle von Titeln zu den verschiedensten iura singularia oder privilegia - von Armen und Kranken, Kaufleuten und Klerikern, Greisen und Gelehrten. Eine wichtige Gruppe waren die miserabiles personae, zu denen man schon stets alte Menschen und bald auch die Indianer zählte; dem auf eine konstantinische Konstitution zurückgehenden und vor allem im mittelalterlichen Kirchenrecht rezipierten Terminus wird sogar eine herausragende Bedeutung bei der Konfiguration eines rechtlichen status der indigenen Bevölkerung in der Neuen Welt zugewiesen. Will man diesen Fall des Rechtstransfers und die Sonderrechtstraktate insgesamt verstehen, muss man den Gebrauch des Sonderrechtsprinzips in der gelehrten Praxis rekonstruieren und im Licht der besonderen frühneuzeitlichen Wissenschafts- und Rechtskultur interpretieren. In der Untersuchung werden deswegen die Theorie des Sonderrechts (1. Teil) und die Geschichte des Gebrauchs des Terminus "persona miserabilis" in Alter und Neuer Welt nachgezeichnet (2. Teil), um anschließend die Sonderrechte der personae miserabiles, der alten Menschen und der Indianer darzustellen (3. Teil) und zu analysieren (4. Teil). Die Rekonstruktion der kreativen Aneignung der Autoritäten des ius civile und des ius canonicum durch die frühneuzeitlichen Autoren sowie der Blick über den Atlantik helfen bei einer begrifflichen Bestimmung des Sonderrechts (5. Teil) und verweisen auf das im gemeinen Recht angelegte, in der Frühen Neuzeit intensiv genutzte Pluralisierungspotential - und auf eine nur wenig bekannte außereuropäische Dimension des "europäischen" ius commune.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 358

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 231

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783465040576

- Uitvoering:

- Paperback

- Afmetingen:

- 160 mm x 240 mm

- Gewicht:

- 602 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 149 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.