- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

Omschrijving

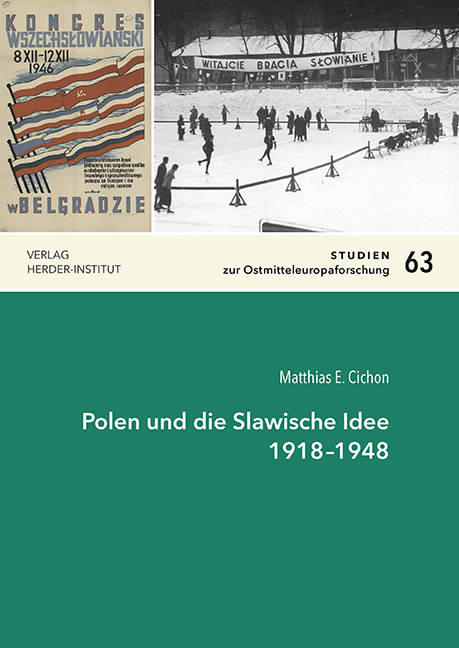

Als eine jugoslawische Delegation im März 1946 Polen bereiste, begegneten ihr nahezu allenthalben "slawische" Losungen. Ob in Ansprachen, in der Presse, auf der Straße: fast überall war von der besonderen Nähe der "slawischen Nationen", ihrer Verbundenheit im Kampf gegen Deutschland und ihrer Rolle als Avantgarde von "Frieden und Demokratie" die Rede. Dass es sich hierbei allein um eine "Schuldigkeit gegenüber Moskau" handelte, stand für Milovan Djilas, einen der Delegierten, dabei außer Frage. Dijlas ging sogar so weit, den Polen ein ausgesprochenes Desinteresse am "Slawentum" zu bescheinigen. Inhaltlich knüpfte der Minister damit an eine Reihe älterer Befunde an. So hatte bereits Tomás G. Masaryk (1923) behauptet, die Polen seien "on principle, opposed to any Pan-Slavist policy". Fehlte der prosowjetischen slawischen Propaganda im Grunde also jedweder Resonanzraum? Die vorliegende ideengeschichtliche Untersuchung hinterfragt diese Annahme. Zeitlich wendet sie sich den Jahren zwischen der Wiederherstellung der polnischen Eigenstaatlichkeit und dem Auseinanderbrechen des sozialistischen Lagers zu. Sie zeigt biographische, inhaltliche und strukturelle Kontinuitäten des slawischen Diskurses in Polen und der polnischen Diaspora auf. Ihr Augenmerk gilt dabei den Imaginationsformen einer geeinten "slawischen Welt" und der verwendeten Terminologie. In diesem Zusammenhang veranschaulicht sie die bemerkenswerte Wandlungsfähigkeit eines zunächst rechten, antisowjetischen und polonozentrischen Konzepts, welches sich binnen weniger Jahre zu einem primär linken, kremlfreundlichen und sowjetzentrierten Hilfsideologem entwickelte.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 352

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 63

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783879694983

- Uitvoering:

- Paperback

- Afmetingen:

- 170 mm x 21 mm

- Gewicht:

- 672 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 128 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.