Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- In januari gratis thuislevering in België

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- In januari gratis thuislevering in België

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

€ 135,95

+ 271 punten

Uitvoering

Omschrijving

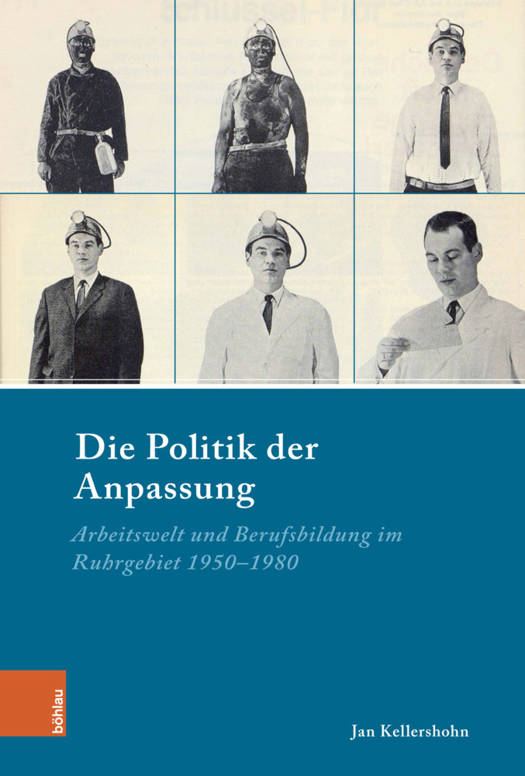

Wie lasst sich der Wandel der Arbeit bewaltigen? Die Antwort in den Debatten um den Strukturwandel in den 1960er Jahren lautete: mit Berufsbildung und Umschulung. Jan Kellershohn erzahlt in seiner Studie eine neue Geschichte dieses bis heute attraktiven Versprechens. Anders als haufig angenommen erweist sie sich weniger als Siegeszug des Humankapitals und der Selbstoptimierung. Am Beispiel der Ausbildung und Umschulung im Ruhrgebiet und im Nord-Pas-de-Calais lasst sich eine bislang ignorierte Problematisierung herausarbeiten, die jedoch den Kern der Strukturwandeldebatten bildete: Sind Arbeiter bildungsfahig? Strukturwandel, das zeigt die Untersuchung, ist kein Prozess. Strukturwandel ist ein epistemischer Apparat, der die Kategorien zur Bestimmung seiner Verlierer erst schuf. Die Sozialfiguren des "lernbehinderten Auszubildenden" und des "alteren Arbeitnehmers" offenbaren, dass es sich bei der Selbstoptimierung nicht um eine okonomisierungsgeschichte steigender Anforderungen, sondern um eine Differenzgeschichte fortschreitender Ausschlusse handelt.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 475

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 101

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783412522490

- Verschijningsdatum:

- 15/11/2021

- Uitvoering:

- Hardcover

- Formaat:

- Genaaid

- Afmetingen:

- 155 mm x 231 mm

- Gewicht:

- 3705 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 271 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.