- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

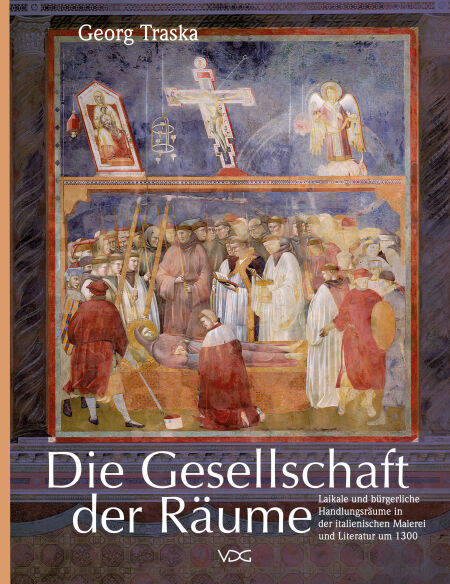

Die Gesellschaft der Räume E-BOOK

Laikale und bürgerliche Handlungsräume in der italienischen Malerei und Literatur um 1300

Georg Traska

E-book | Duits

€ 25,00

+ 25 punten

Omschrijving

Um 1300 kam es in Italien etwa zeitgleich zu revolutionären Umbrüchen in Malerei und Literatur. Die sozial- und institutionsgeschichtlichen Bezugspunkte der Schwesterkünste überschnitten sich. Dennoch wurden die spezifischen Repräsentationsformen – der Kernbereich, in dem die Kunst- und Literaturwissenschaften die großen Innovationen bei Dante, Boccaccio, Giotto oder Ambrogio Lorenzetti festmachen – vorwiegend getrennt untersucht.

Die Arbeit stellt die Erneuerungsprozesse der italienischen Malerei und Literatur in einen gemeinsamen Rahmen, indem sie sich auf Prozesse der "Raumbildung" konzentriert: von sozialen und institutionellen Räumen einerseits und von schriftlich und bildlich dargestellten Räumen andererseits.

Die neuen sozialräumlichen Formationen, um die es dabei geht, entstanden im Zusammen-hang der Bettelorden (der Franziskaner und Dominikaner) und der mittel- und norditalienischen Kommunalstädte. Die untersuchten Literaturgattungen sind Hagiographie und Stadtchronistik. Hinsichtlich der Malerei steht der Franziskuszyklus in der Oberkirche von San Francesco in Assisi, in dem hagiographischer und städtischer Diskurs miteinander verknüpft sind, im Zentrum.

Der Vergleich, in den Malerei und Literatur treten, ist ein struktureller. Es geht nicht primär um inhaltliche oder motivische Bezüge, noch um Einflussnahme nach der einen oder anderen Richtung, sondern um parallele Formen der Wirklichkeitskonstruktion, die sich aus der gemeinsamen kulturellen Zugehörigkeit ergeben.

Bild- und Texträume werden als "Handlungsräume" beschrieben. Dieses Konzept geht über jenes von "Erzählräumen" insofern hinaus, als für die dargestellten Räume eine positive und historisch spezifische Beziehung zu außerbildlichen Räumen – zu sozialen Räumen – in Anspruch genommen wird. Als eigengesetzliche Konstruktionen verleihen die Bild- und Texträume den sozialräumlichen Formationen, die an sich – ihrer dynamischen und magmatischen Natur nach – kaum fassbar sind, eine kommunizierbare Gestalt und werden für ein Kollektiv zu sinnlichen Gegenständen.

Für die dargestellten Räume impliziert dieser Wirklichkeitsbezug wiederum, dass ihnen eine qualitative Eigenart und Selbständigkeit innerhalb der Bilderzählung eignet. Sie schaffen um die manifeste Erzählung eine Sphäre des möglichen Anderen und erlauben, dass die Einmaligkeit des tatsächlichen Handlungsverlaufes in ihrer Kontingenz erscheint – mit entsprechenden Konsequenzen für die Anthropologie der Heiligen (in den Legenden) und für die Politik der republikanischen Stadtstaaten (in der Chronistik).

Die Arbeit stellt die Erneuerungsprozesse der italienischen Malerei und Literatur in einen gemeinsamen Rahmen, indem sie sich auf Prozesse der "Raumbildung" konzentriert: von sozialen und institutionellen Räumen einerseits und von schriftlich und bildlich dargestellten Räumen andererseits.

Die neuen sozialräumlichen Formationen, um die es dabei geht, entstanden im Zusammen-hang der Bettelorden (der Franziskaner und Dominikaner) und der mittel- und norditalienischen Kommunalstädte. Die untersuchten Literaturgattungen sind Hagiographie und Stadtchronistik. Hinsichtlich der Malerei steht der Franziskuszyklus in der Oberkirche von San Francesco in Assisi, in dem hagiographischer und städtischer Diskurs miteinander verknüpft sind, im Zentrum.

Der Vergleich, in den Malerei und Literatur treten, ist ein struktureller. Es geht nicht primär um inhaltliche oder motivische Bezüge, noch um Einflussnahme nach der einen oder anderen Richtung, sondern um parallele Formen der Wirklichkeitskonstruktion, die sich aus der gemeinsamen kulturellen Zugehörigkeit ergeben.

Bild- und Texträume werden als "Handlungsräume" beschrieben. Dieses Konzept geht über jenes von "Erzählräumen" insofern hinaus, als für die dargestellten Räume eine positive und historisch spezifische Beziehung zu außerbildlichen Räumen – zu sozialen Räumen – in Anspruch genommen wird. Als eigengesetzliche Konstruktionen verleihen die Bild- und Texträume den sozialräumlichen Formationen, die an sich – ihrer dynamischen und magmatischen Natur nach – kaum fassbar sind, eine kommunizierbare Gestalt und werden für ein Kollektiv zu sinnlichen Gegenständen.

Für die dargestellten Räume impliziert dieser Wirklichkeitsbezug wiederum, dass ihnen eine qualitative Eigenart und Selbständigkeit innerhalb der Bilderzählung eignet. Sie schaffen um die manifeste Erzählung eine Sphäre des möglichen Anderen und erlauben, dass die Einmaligkeit des tatsächlichen Handlungsverlaufes in ihrer Kontingenz erscheint – mit entsprechenden Konsequenzen für die Anthropologie der Heiligen (in den Legenden) und für die Politik der republikanischen Stadtstaaten (in der Chronistik).

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 314

- Taal:

- Duits

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783958993648

- Verschijningsdatum:

- 4/11/2009

- Uitvoering:

- E-book

- Beveiligd met:

- Digital watermarking

- Formaat:

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 25 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.