- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

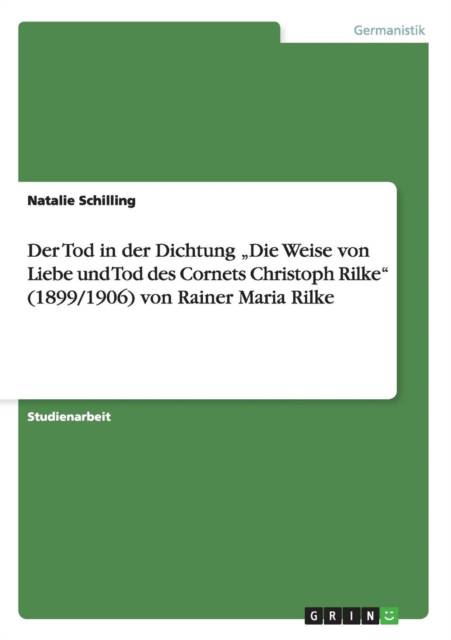

Der Tod in der Dichtung "Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke" (1899/1906) von Rainer Maria Rilke

Natalie Schilling

Paperback | Duits

€ 22,95

+ 45 punten

Omschrijving

Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 2,3, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Institut für Neuere Deutsche Literatur), Veranstaltung: "Literatur der Jahrhundertwende", Sprache: Deutsch, Abstract: Der Tod ist ein unerklärbares Urphänomen, das nicht wirklich verstanden werden kann. Er bestimmt alles Leben entscheidend als begrenzender Faktor mit. In Perioden tief greifender geschichtlicher Umbrüche, so auch dem frühen 20. Jahrhundert, zeigt die Literatur heftige Auseinandersetzung mit dem Tod und dem Sterben. Die Figuren eines literarischen Textes entwickeln eine besondere Beziehung zum Tod, denn das Wissen, sterben zu müssen, beeinflusst die Konzeption der menschlichen Entwicklung, die vergangenes und zukünftiges Leben in ein anderes Licht rückt. Leben bedeutet eine bewusste Auseinandersetzung mit der Frage des Sterbens oder den Versuch, die Todessehnsucht zu überwinden. Auffallend für die Literatur um 1900 ist der Wandel ästhetischer Ausdrucksformen, die darüber hinaus eine Vielzahl neuer Stiltendenzen mit sich brachte. Die Veränderungen lassen sich auf die durch Industrialisierung und Urbanisierung des Lebensraums hervorgerufenen Wandlungen im Erfahrungs- und Wahrnehmungsbereich zurückführen. Die Jahrhundertwende war geprägt durch Wirtschaftswachstum, Bevölkerungsexplosion, Landflucht und politische Resignation. Das Bildungsbürgertum war auf der einen Seite einer wachsenden Unsicherheit durch Technik und Lebensbedingungen einer Industriegesellschaft ausgesetzt, auf der anderen Seite entwickelte sich ein neues menschliches Selbstbewusstsein, der Mensch wurde durch die neue Technik Herr über das Sein und Nichtsein in der Welt. Die Religion bot keine ausreichenden Antworten auf neu entstehende Fragen in diesem Zusammenhang. Es gab keinen gegebenen Daseinszweck, eine Krise des Lebens und gleichsam des Todes entstand, sowie die Frage, was nach dem Tod folgt. In diesem Zusammenhang stehen Trennungsangst und Angst

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 32

- Taal:

- Duits

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783640302796

- Verschijningsdatum:

- 15/04/2009

- Uitvoering:

- Paperback

- Formaat:

- Trade paperback (VS)

- Afmetingen:

- 148 mm x 210 mm

- Gewicht:

- 54 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 45 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.