- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

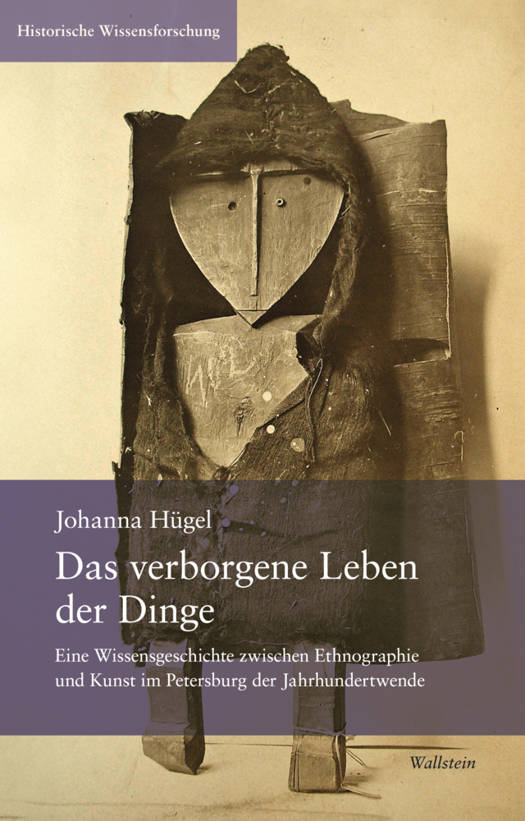

Das verborgene Leben der Dinge

Eine Wissensgeschichte zwischen Ethnographie und Kunst im Petersburg der Jahrhundertwende

Johanna Hügel

€ 39,45

+ 78 punten

Omschrijving

Die Begegnung mit dem ethnographischen Objekt revolutionierte die Moderne Kunst. Wie verlief diese Begegnung im russischen Imperium?Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfasste der Petersburger Künstler Vladimir Markov die ersten russischsprachigen Schriften zu afrikanischer, ozeanischer und nordasiatischer Kunst. Dieses Buch verfolgt die Spuren der in diesen Schriften abgebildeten Objekte aus ihren Herkunftskontexten an der Westküste Afrikas, den Ufern des Amur und der Insel Rapa Nui im Südostpazifik bis nach Petersburg. Was hatten diese Objekte gemein und was sahen die Petersburger Künstler in ihnen? Mit dem methodischen Werkzeug von Latours Akteur-Netzwerk-Theorie untersucht Johanna Hügel, wie die Objekte durch ihre wechselnden Kontexte in der Ethnographie, im Museum und in der Kunst mit jeweils neuen Bedeutungen belegt werden.Diese wissensgeschichtlichen Verknüpfungen und Verflechtungen erhalten ihre eigentliche Bedeutsamkeit erst vor dem Hintergrund aktueller kulturtheoretischer Debatten über die Definition der Moderne: Die Faszination für die Objekte besteht darin, dass sie etwas verkörpern, was es in der Moderne eigentlich nicht mehr geben darf: die Lebendigkeit der Dinge. Vor diesem Hintergrund entfalten sich neue Perspektiven auf die Aufarbeitung kolonialer Wissens- und Objektbestände und der Frage nach deren Restitution.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 400

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 28

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783835358652

- Verschijningsdatum:

- 18/03/2026

- Uitvoering:

- Hardcover

- Afmetingen:

- 140 mm x 222 mm

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 78 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.