- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

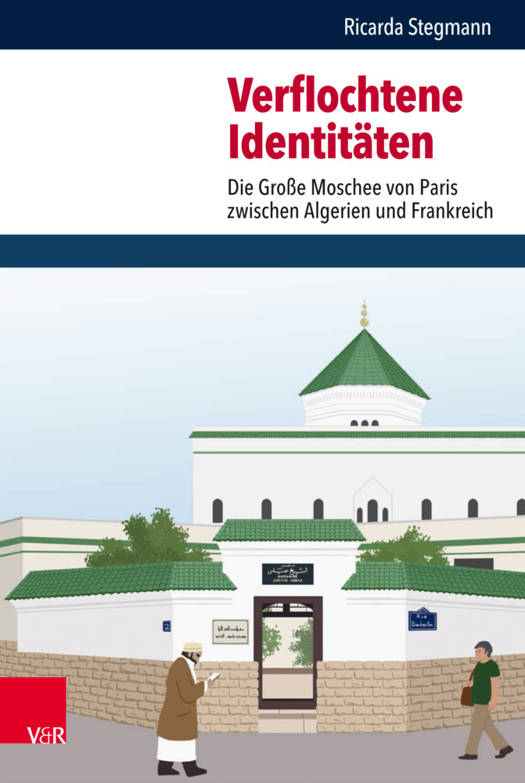

Verflochtene Identitaten

Die Grosse Moschee Von Paris Zwischen Algerien Und Frankreich

Ricarda Stegmann

€ 312,45

+ 624 punten

Omschrijving

Ricarda Stegmann widmet sich der Grossen Moschee von Paris, einer der symboltrachtigsten Moscheen in Frankreich. Die Moschee von Paris wurde 1926 im Gelehrtenviertel "Quartier Latin" eroffnet und war tief in kolonialpolitische Agenden verwoben. Heute, ein halbes Jahrhundert nach der Unabhangigkeit der franzosischen Kolonien und Protektorate, ist sie Kristallisationsflache diverser Forderungen. So verwaltet der algerische Staat hier einen offiziellen algerischen "Staatsislam", aber auch franzosisch-islampolitische Interessen werden auf die Moschee von Paris gerichtet. Stegmann analysiert genau diese teils widerspruchlichen Zuschreibungen, mit denen die Akteure an der Moschee konfrontiert werden.Insofern widmet sich Stegmann der Grossen Moschee von Paris als Produkt postkolonialer Verflechtungsgeschichten. Sie fuhrt die Entstehungszeit, neuere staatliche Funktionszuweisungen an die Moschee sowie Detailanalysen aktueller Identitatskonstruktionen am moscheeeigenen Imamausbildungsinstitut systematisch zusammen. Damit liegt hier die erste Studie uber den an der Moschee gelehrten, "algerisch kontrollierten" Islam vor. Stegmann weist nach, dass die Lehrpersonen sich nicht zwischen algerischen und franzosischen Anspruchen entscheiden, sondern in einem Geflecht aus transnational verflochtenen und doch abgrenzungsorientierten Konzepten eigene Identitatspositionen entwerfen. Auf diese Weise konnen sie unterschiedliche politische Forderungen bewaltigen, indem sie diese bestatigen und zugleich auch kreativ unterlaufen.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 340

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 11

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783525540657

- Verschijningsdatum:

- 4/12/2017

- Uitvoering:

- Hardcover

- Formaat:

- Genaaid

- Afmetingen:

- 155 mm x 231 mm

- Gewicht:

- 679 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 624 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.