- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

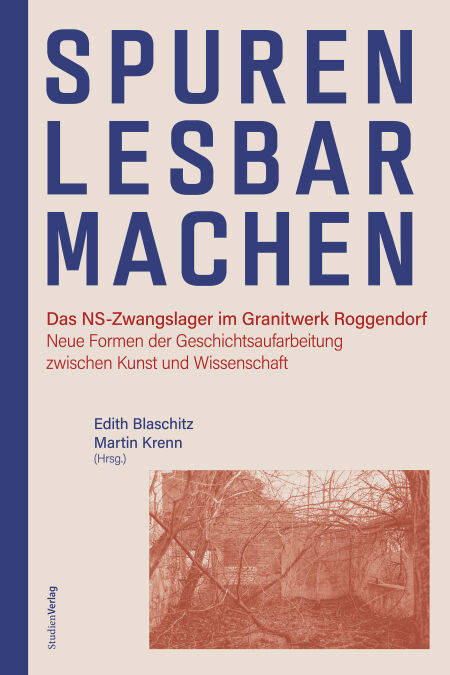

Spuren lesbar machen E-BOOK

Das NS-Zwangslager im Granitwerk Roggendorf. Neue Formen der Geschichtsaufarbeitung zwischen Kunst und Wissenschaft

Edith Blaschitz, Martin Krenn

E-book | Duits

€ 31,99

+ 31 punten

Uitvoering

Omschrijving

Verschiedene Aspekte und Möglichkeiten im Umgang mit der NS-Geschichte anhand eines transdisziplinären Beispiels.

Der ehemalige Zwangsarbeitsstandort im Granitwerk Roggendorf steht exemplarisch für jene Orte nationalsozialistischer Gewalt, die nach 1945 weitgehend unbeachtet blieben. Zwischen 1941 und 1945 wurden dort Kriegsgefangene, "Ostarbeiter" sowie ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter:innen zur Arbeit gezwungen. Sichtbare Spuren dieses historischen Tatorts sind heute kaum mehr vorhanden; eine kritische Auseinandersetzung mit seiner Geschichte setzte erst spät ein.

Das Buch, dem ein Forschungsprojekt zugrunde liegt, widmet sich der Frage, wie solche vergessenen Gewaltorte heute erforscht, vermittelt und historisch kontextualisiert werden können. Im Mittelpunkt steht eine transdisziplinäre Arbeitsweise, die historische Forschung, künstlerische Praxis sowie partizipative Zugänge und den Einsatz digitaler Technologien miteinander verbindet. Zentral sind dabei postmemoriale Perspektiven, die Zusammenarbeit mit Nachkommen sowie Konzepte multidirektionalen Erinnerns im Sinne einer offenen, relationalen Gedächtnisarbeit.

Durch die Arbeit am konkreten Ort, die Reflexion über Formen der Darstellung sowie die Einbindung verschiedener Akteur:innen entstehen neue Wege, nationalsozialistische Gewaltgeschichte in gegenwärtige gesellschaftliche Diskurse zu überführen – mit dem Ziel, komplexe geschichtskulturelle Dynamiken sichtbar und verhandelbar zu machen.

Der ehemalige Zwangsarbeitsstandort im Granitwerk Roggendorf steht exemplarisch für jene Orte nationalsozialistischer Gewalt, die nach 1945 weitgehend unbeachtet blieben. Zwischen 1941 und 1945 wurden dort Kriegsgefangene, "Ostarbeiter" sowie ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter:innen zur Arbeit gezwungen. Sichtbare Spuren dieses historischen Tatorts sind heute kaum mehr vorhanden; eine kritische Auseinandersetzung mit seiner Geschichte setzte erst spät ein.

Das Buch, dem ein Forschungsprojekt zugrunde liegt, widmet sich der Frage, wie solche vergessenen Gewaltorte heute erforscht, vermittelt und historisch kontextualisiert werden können. Im Mittelpunkt steht eine transdisziplinäre Arbeitsweise, die historische Forschung, künstlerische Praxis sowie partizipative Zugänge und den Einsatz digitaler Technologien miteinander verbindet. Zentral sind dabei postmemoriale Perspektiven, die Zusammenarbeit mit Nachkommen sowie Konzepte multidirektionalen Erinnerns im Sinne einer offenen, relationalen Gedächtnisarbeit.

Durch die Arbeit am konkreten Ort, die Reflexion über Formen der Darstellung sowie die Einbindung verschiedener Akteur:innen entstehen neue Wege, nationalsozialistische Gewaltgeschichte in gegenwärtige gesellschaftliche Diskurse zu überführen – mit dem Ziel, komplexe geschichtskulturelle Dynamiken sichtbar und verhandelbar zu machen.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 224

- Taal:

- Duits

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783706564892

- Verschijningsdatum:

- 13/07/2025

- Uitvoering:

- E-book

- Beveiligd met:

- Digital watermarking

- Formaat:

- ePub

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 31 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.