- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

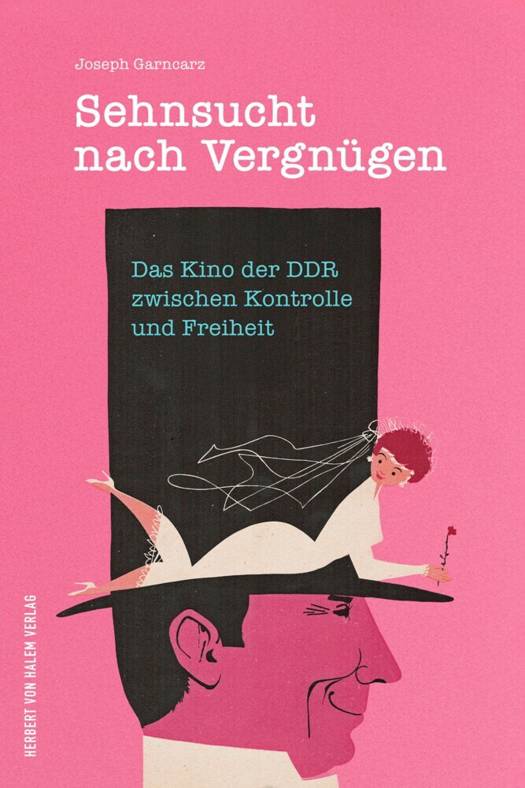

Sehnsucht nach Vergnügen

Das Kino der DDR zwischen Kontrolle und Freiheit

Joseph Garncarz

Hardcover | Duits

€ 43,45

+ 86 punten

Uitvoering

Omschrijving

Obwohl die SED-Elite das Kino in der DDR als politische Kulturinstitution etablieren wollte, funktionierte es letztlich kaum anders als das Kino in der Bundesrepublik. Das vorliegende Buch basiert auf einer breiten empirischen Basis: Umfangreiche Aktenbestände zum DDR-Kino wurden ausgewertet und erstmals jährliche Kinocharts erstellt.Die SED-Elite im Politbüro und im Ministerium für Kultur setzte den Film in der DDR gezielt als Instrument zur politischen Erziehung der Ostdeutschen ein. Zu diesem Zweck wurden die Filmproduktion, der Filmverleih und die Kinos verstaatlicht und ein komplexes zentralistisch-hierarchisches Steuerungssystem aufgebaut. Alle wichtigen filmpolitischen und filmwirtschaftlichen Funktionen wurden mit SED-loyalem Personal besetzt und von der Staatssicherheit kontrolliert. Die Filme mussten dem übergeordneten Ziel der politischen Erziehung entsprechen, weshalb Unterhaltungsfilme aus dem Westen nur in Ausnahmefällen zugelassen wurden. Um eine bevorzugte Programmierung politisch erwünschter Filme zu erreichen, wurden die Verleih- und Eintrittspreise der Filme differenziert. Der Versuch, das Kino als politische Kulturinstitution zu etablieren, scheiterte jedoch letztlich am ostdeutschen Publikum. Die Mehrheit ignorierte die politisch erwünschten Filme, auch die der DEFA, und entschied sich für die wenigen Unterhaltungsfilme aus dem Westen, die auch das westdeutsche Publikum begeisterten. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Filmbetriebe wie der Verleiher, die Bezirksfilmdirektionen und Kinos richteten die Kopienzahl pro Film an der zu erwartenden Publikumsnachfrage aus und zeigten die Filme in den Kinos so oft, wie zahlende Zuschauer kamen. Um politischem Druck zu entgehen, meldeten sie die Besucherzahlen nur selektiv an das Ministerium für Kultur, indem sie Informationen zurückhielten oder manipulierten. Das Buch erweitert die Möglichkeiten film- und kinogeschichtlicher Forschung, indem es die nachhaltige Prägung des Kinos im Kontext von Filmpolitik, Filmwirtschaft und Kinopublikum analysiert. Es bietet dazu innovative Instrumente wie die jährlichen Kinocharts der DDR von 1952 bis 1989 und methodisches Wissen, wie der Erfolg von Filmen erhoben und länderübergreifend verglichen werden kann. Nicht zuletzt regt das Buch zum Nachdenken über autokratische Staaten an, die oft weit weniger effizient funktionieren, als es den Anschein hat.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Taal:

- Duits

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783869627298

- Verschijningsdatum:

- 22/01/2026

- Uitvoering:

- Hardcover

- Afmetingen:

- 152 mm x 25 mm

- Gewicht:

- 965 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 86 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.