- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

Omschrijving

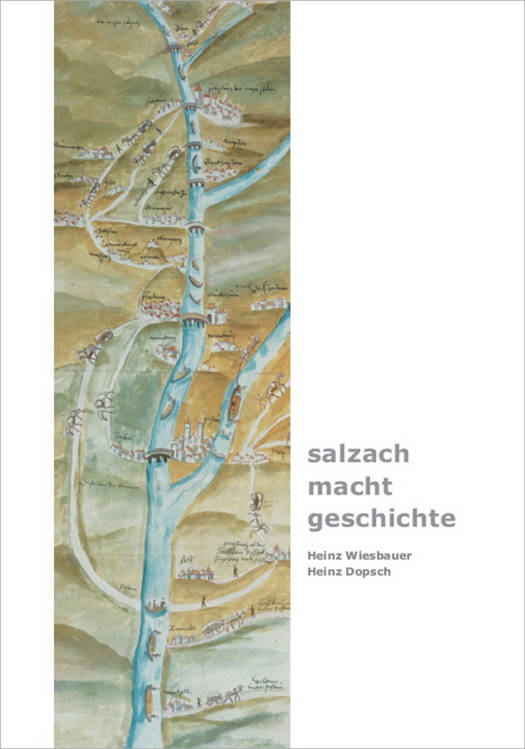

Geschichte eines Flusses

Den Menschen, die in Salzburg und Bayern an den Ufern der Salzach leben, ist dieser Fluss in seiner Schönheit, aber auch mit seinen Gefahren durchaus vertraut. Trotzdem gibt es viele Geschichten über und rund um die Salzach, die selbst den Anrainern kaum bekannt sind. Etwa die Tatsache, dass der Ursprung der Salzach bis weit in die Neuzeit am Krimmler Kees lag und erst im 19. Jahrhundert endgültig zum Salzachgeier transferiert wurde. Seither führt der oberste Flussabschnitt als Krimmler Ache ein Eigenleben.

Die Salzach ist - so wie Stadt und Land Salzburg - nicht zufällig nach dem Salz benannt. Als wichtigster Transportweg für das Salz sicherte sie den Salzburger Erzbischöfen, die den Flusslauf beherrschten, und ihrer Saline in Hallein für Jahrhunderte die Spitzenstellung in der Salzproduktion und im Salzhandel Mitteleuropas. Die aufwändige Organisation, die bereits im 13. Jahrhundert für den Salztransport zu Wasser geschaffen wurde, wird in diesem Buch bis ins Detail vorgestellt; ebenso das reiche Brauchtum der Schiffleute, das noch heute vom Schifferschützencorps Oberndorf-Laufen gepflegt wird.

Im Pinzgau und Pongau wurden auf der Salzach große Mengen Holz getriftet; zunächst für die Saline Hallein, seit dem Spätmittelalter auch für den Gold- und Silberbergbau im Montanrevier von Gastein und Rauris. Der große Bedarf an Lebensmitteln, Werkzeug und Holz führte bereits 1562 zum kühnen Versuch, die wildromantischen Salzachöfen beim Pass Lueg für Schiffe fahrbar zu machen. Obwohl der Probebetrieb erfolgreich verlief, scheiterte der Versuch durch den Konkurs des Unternehmers. Erst 1931 gelang einem Kajakfahrer die vermeintliche "Erstbefahrung" der Salzachöfen.

Das Buch beschäftigt sich auch ausführlich mit der Geschichte des Wasserbaus und der Hochwasserkatastrophen. Die große Fülle an historischen Unterlagen und Flusskarten resultiert aus den massiven wasserbaulichen Problemen, die an der Oberen und Unteren Salzach über viele Jahrhunderte das beherrschende Thema waren.

Nachdem der Fluss durch Jahrhunderte gemeinsame Lebensformen und eine gemeinsame Kunst und Kultur der Bewohnerinnen und Bewohner an beiden Ufern begünstigt hatte, wurde die Salzach 1816 zu einer "nassen Grenze".

Den Menschen, die in Salzburg und Bayern an den Ufern der Salzach leben, ist dieser Fluss in seiner Schönheit, aber auch mit seinen Gefahren durchaus vertraut. Trotzdem gibt es viele Geschichten über und rund um die Salzach, die selbst den Anrainern kaum bekannt sind. Etwa die Tatsache, dass der Ursprung der Salzach bis weit in die Neuzeit am Krimmler Kees lag und erst im 19. Jahrhundert endgültig zum Salzachgeier transferiert wurde. Seither führt der oberste Flussabschnitt als Krimmler Ache ein Eigenleben.

Die Salzach ist - so wie Stadt und Land Salzburg - nicht zufällig nach dem Salz benannt. Als wichtigster Transportweg für das Salz sicherte sie den Salzburger Erzbischöfen, die den Flusslauf beherrschten, und ihrer Saline in Hallein für Jahrhunderte die Spitzenstellung in der Salzproduktion und im Salzhandel Mitteleuropas. Die aufwändige Organisation, die bereits im 13. Jahrhundert für den Salztransport zu Wasser geschaffen wurde, wird in diesem Buch bis ins Detail vorgestellt; ebenso das reiche Brauchtum der Schiffleute, das noch heute vom Schifferschützencorps Oberndorf-Laufen gepflegt wird.

Im Pinzgau und Pongau wurden auf der Salzach große Mengen Holz getriftet; zunächst für die Saline Hallein, seit dem Spätmittelalter auch für den Gold- und Silberbergbau im Montanrevier von Gastein und Rauris. Der große Bedarf an Lebensmitteln, Werkzeug und Holz führte bereits 1562 zum kühnen Versuch, die wildromantischen Salzachöfen beim Pass Lueg für Schiffe fahrbar zu machen. Obwohl der Probebetrieb erfolgreich verlief, scheiterte der Versuch durch den Konkurs des Unternehmers. Erst 1931 gelang einem Kajakfahrer die vermeintliche "Erstbefahrung" der Salzachöfen.

Das Buch beschäftigt sich auch ausführlich mit der Geschichte des Wasserbaus und der Hochwasserkatastrophen. Die große Fülle an historischen Unterlagen und Flusskarten resultiert aus den massiven wasserbaulichen Problemen, die an der Oberen und Unteren Salzach über viele Jahrhunderte das beherrschende Thema waren.

Nachdem der Fluss durch Jahrhunderte gemeinsame Lebensformen und eine gemeinsame Kunst und Kultur der Bewohnerinnen und Bewohner an beiden Ufern begünstigt hatte, wurde die Salzach 1816 zu einer "nassen Grenze".

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 352

- Taal:

- Duits

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783991260509

- Verschijningsdatum:

- 5/11/2021

- Uitvoering:

- Hardcover

- Afmetingen:

- 215 mm x 35 mm

- Gewicht:

- 1700 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 49 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.