- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

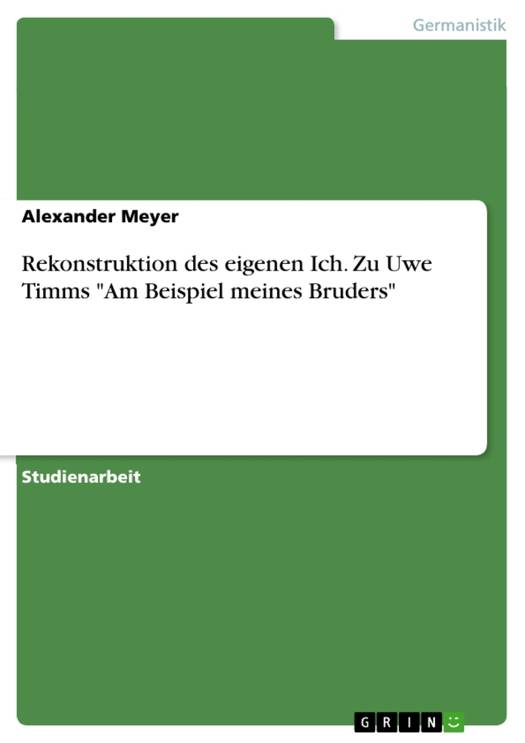

Rekonstruktion des eigenen Ich. Zu Uwe Timms "Am Beispiel meines Bruders"

Alexander Meyer

Paperback | Duits

€ 68,95

+ 137 punten

Omschrijving

Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,7, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Deutsches Seminar), Veranstaltung: Der Familienroman unter besonderer Berücksichtigung interkultureller Genrevariationen, Sprache: Deutsch, Abstract: In den 1970ern und 1980ern konnte man in der deutschen Literaturlandschaft den Versuch einer literarischen Aufarbeitung der zurückliegenden NS-Vergangenheit feststellen: die sogenannte Väterliteratur. Diese zielte auf eine Abrechnung, auf einen radikalen Bruch, mit der Vätergeneration; sie stand - nach dem Zivilisationsbruch - im Zeichen der Anklage und konfliktträchtigen Auflehnung. In den späten 1990ern wandelte sich jedoch dieses Bild der NS-Aufarbeitungsliteratur. Plötzlich fragten sich die Schriftsteller: Was verbindet mich überhaupt mit meinen Großeltern? Mit meinen Eltern? Was verbindet mich überhaupt n o c h mit der NS-Zeit? Wie lässt sich - nach dem, was war - überhaupt noch ein Familiennarrativ herstellen, das auf Gemeinsamkeit beruht? Mindestens zwei Antworten findet man hierzu in der deutschsprachigen Literatur: Entweder wird mittels einer Strategie erzählt, die die jeweilige (Täter-)Generation entlastet, oder durch eine Strategie, die zwar bewusst die Entlastung verwehrt, aber - interessanterweise - dennoch eine gewisse Nähe zu den Eltern, zu den Großeltern, zu den potentiellen Tätern sucht. Letztere Strategie verfolgt auch Uwe Timm in seinem Text "Am Beispiel meines Bruders" aus dem Jahr 2003. Ausgehend von der eigenen Erinnerung an seinen Bruder Karl-Heinz Timm, der achtzehnjährig freiwillig der Waffen-SS beigetreten und 1943 nach schwerer Kriegsverletzung gestorben war, rekonstruiert Uwe Timm in diesem autobiographischen, äußerst intertextuellen familiären Erinnerungstext die Verstrickung seiner eigenen Familie in den Nationalsozialismus. Der Autor bzw. das Erzähler-Ich begibt sich gleichsam auf die Suche nach seiner Familiengeschichte; wohl wissend, dass er m

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 32

- Taal:

- Duits

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783668080591

- Verschijningsdatum:

- 4/11/2015

- Uitvoering:

- Paperback

- Formaat:

- Trade paperback (VS)

- Afmetingen:

- 148 mm x 210 mm

- Gewicht:

- 54 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 137 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.