Je cadeautjes zeker op tijd in huis hebben voor de feestdagen? Kom langs in onze winkels en vind het perfecte geschenk!

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Je cadeautjes zeker op tijd in huis hebben voor de feestdagen? Kom langs in onze winkels en vind het perfecte geschenk!

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

Omschrijving

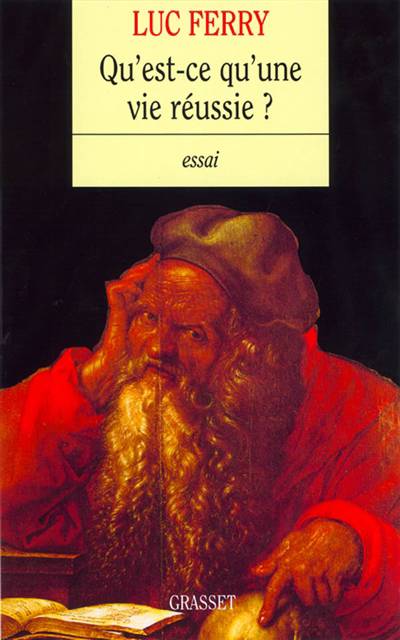

Cet essai - qui fait suite à L'Homme-Dieu et à La Sagesse des Modernes - tente de répondre à la question qui lui sert de titre. En effet, depuis la naissance de la philosophie, la question de la vie bonne est au centre des interrogations humaines, mais Luc Ferry observe que la façon d'y répondre dépend de la vision du monde où elle s'inscrit. A cet égard, il distingue trois grandes problématiques: 1 - dans les mondes théologico-religieux, réussir sa vie revient à trouver sa place à l'intérieur d'un ordre transcendant et, pour reprendre la terminologie de l'auteur, hétéronomique (la loi est extérieure au sujet qui s'y soumet). 2 - Avec l'avénement des mondes désenchantés, et avec l'avénement de l'individualisme démocratique, la question de la vie bonne se pose différemment - puisqu'il s'agit, désormais, de régler son salut sur des finalités non transncendantes (c'est ce que Ferry nomme, avec d'autres, l'âge d'autonomie ). 3 - Or, que reste-t-il de cette sotériologie - c'est-à-dire: l'art d'accomplir son salut - à l'âge de la mort de Dieu et de la disparition des grandes eschatologies - fussent-elles laïques ? A partir de cette périodisation, Luc Ferry passe en revue les grands types de réponses fournies par les philosophes et les religions. Les Stoïciens, Nietzsche, le christianisme - mais aussi les peintres hollandais ou les écrivains bohèmes du XIXe siècle - illustrent cet ouvraged'une richesse et d'une fécondité remarquables. Le dernier chapitre de cet ouvrage répond, plus personnellement, à la question qu'il pose. Dans cet ultime chapitre, Luc Ferry éclaire d'un jour singulier son propre itinéraire d'intellectuel et, désormais, d'homme d'action.

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 63 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.