- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

€ 9,99

+ 9 punten

Uitvoering

Omschrijving

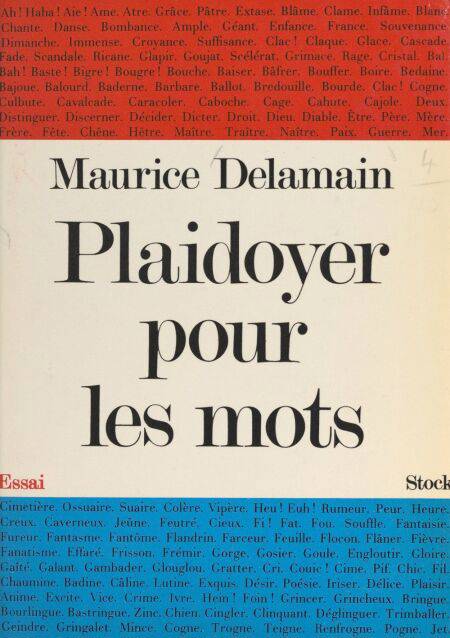

Le problème est ouvert depuis des siècles... Platon, dans le Cratyle, professe que les mots sont les choses mêmes. C’est une opinion exactement inverse qu’a adopté la quasi-unanimité des linguistes modernes. Depuis Ferdinand de Saussure (1906) en passant par les maîtres français : Meillet, Dauzat (1912), Vendryes (1921), jusqu’à M. Aurélien Sauvageot (1964), la règle, devenue de rigueur (Paul-Valéry Dixit..., en le déplorant) dans l’enseignement des lettres françaises, est que le son d’un mot n’a aucune influence sur son sens, lequel est le résultat d’une convention. Sous les noms d’onomatopée et d’harmonie imitative, une place presque négligeable a été laissée à l’opinion adverse (jugée par Vendryes comme prêtant à sourire) qui, de son côté, n’a cessé d’être celle, instinctivement, des poètes, prosateurs, orateurs, de tous ceux qui veulent la communication, par le langage, des pensées, sentiments et passions. Cette position est considérée par les professeurs comme un « préjugé tenace » (Meillet) des « beaux esprits » (Sauvageot). C’est ce préjugé tenace que notre ouvrage a entrepris de justifier comme une vérité essentielle trop longtemps méconnue par des spécialistes qui se sont trop exclusivement consacrés à l’étymologie et aux arcanes de leur chère « dérivation ». La démonstration en est faite, philosophiquement, comme effet de la pulsion expressive à laquelle est soumis tout état de conscience d’une certaine acuité et, d’autre part, par les moyens illimités dont cette pulsion dispose pour se satisfaire, par l’usage de l’analogie et du symbole généralisé par l’intercommunabilité des impressions sensibles. Abordant ce problème avec l’expérience de quarante ans d’édition et d’années d’étude du vocabulaire français, il met en œuvre la méthode statistique dans la recherche du sens des sons à commencer par les sons élémentaires, voyelles et ; consonnes prises une à une et ensuite dans leurs combinaisons. Le livre est passionnant et la masse des mots dont il fourmille à titre d’exemples le rend très attrayant.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 304

- Taal:

- Frans

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9782706280801

- Verschijningsdatum:

- 31/12/1967

- Uitvoering:

- E-book

- Beveiligd met:

- Digital watermarking

- Formaat:

- ePub

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 9 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.