- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

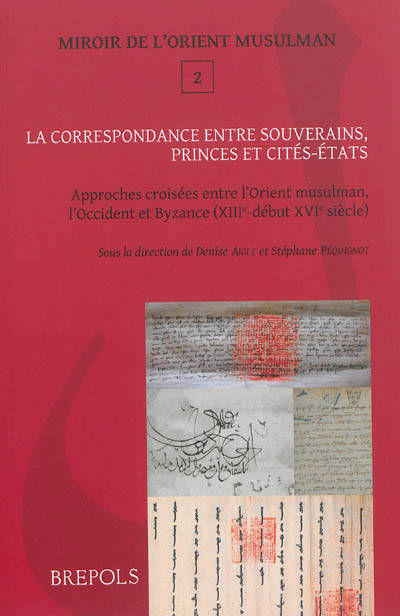

La correspondance entre souverains, princes et cités-Etats

approches croisées entre l'Orient musulman, l'Occident latin et Byzance (XIIIe-début XVIe siècle)

Denise AigleOmschrijving

La création au XIIIe siècle de l'Empire mongol suscite de fréquents échanges

diplomatiques entre puissances orientales, mais aussi entre l'Orient, Byzance

et l'Occident. À cette même période, les liens et les tensions qui unissent ou divisent

empereurs, rois et princes chrétiens, se manifestent souvent au cours de rencontres

personnelles ou par l'envoi de messagers et d'ambassades. Les correspondances

des souverains jouent dans ces relations multiformes un rôle essentiel. Elles sont

conservées en nombre croissant pour plusieurs territoires occidentaux sous

domination chrétienne, alors que les lettres originales des souverains musulmans

orientaux demeurent fort rares avant la consolidation de la chancellerie ottomane.

Tout en précisant les raisons de ce profond déséquilibre archivistique, les études

réunies dans La correspondance entre souverains permettent une première approche

comparative des manières de rédiger, de transmettre, de conserver et, le cas échéant,

de réutiliser ces lettres. Du Bosphore à Florence, du Yémen à Rome, de l'Égypte

mamelouke à la cour des Mongols d'Iran, les lettres des souverains véhiculent

des idéologies et, parfois, des prétentions dominatrices contradictoires, elles portent

un discours représentatif du pouvoir dont elles émanent. Pièces centrales des

échanges diplomatiques, les lettres sont imprégnées de modèles de chancellerie,

puis soumises à des processus de transmission qui peuvent s'avérer extrêmement

complexes. Certains originaux sont traduits, quelquefois à plusieurs reprises, par

des intermédiaires aux compétences linguistiques inégales. Grâce à des analyses

croisées menées jusqu'au début du XVIe siècle, l'on voit ainsi apparaître les effets

de l'intensification des échanges diplomatiques sur l'art et les pratiques épistolaires

souveraines.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 238

- Taal:

- Frans

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9782503531472

- Verschijningsdatum:

- 18/06/2013

- Uitvoering:

- Paperback

- Formaat:

- Trade paperback (VS)

- Afmetingen:

- 160 mm x 240 mm

- Gewicht:

- 430 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.