- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

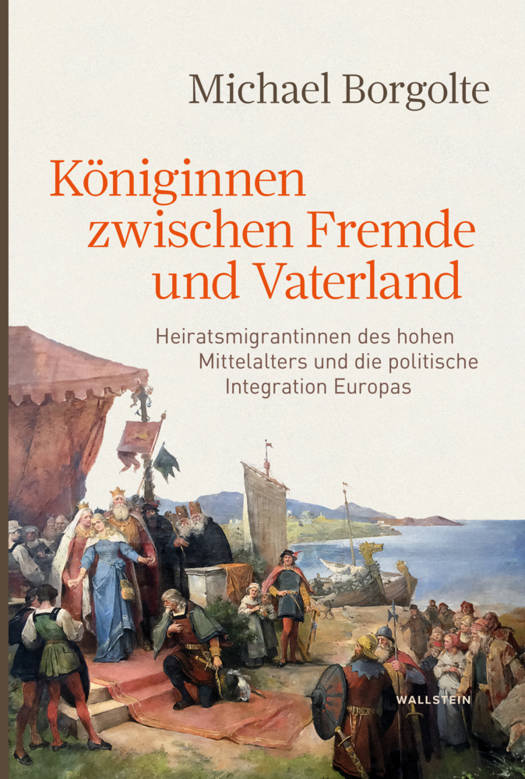

Königinnen zwischen Fremde und Vaterland

Heiratsmigrantinnen des hohen Mittelalters und die politische Integration Europas

Michael Borgolte

Hardcover | Duits

€ 35,45

+ 70 punten

Omschrijving

Wie gewannen europäische Königstöchter trotz erzwungener Heiraten im fremden Land politischen und kulturellen Einfluss und persönliche Mobilität?Königliche und fürstliche Heiratspolitik, ein Kennzeichen dynastisch geprägter Herrschaften, verdichtete sich im 11. bis 13. Jahrhundert zu einem fast ganz Europa umspannenden Netzwerk. Die Prinzessinnen und Königsschwestern erwartete am fremden Hof zwar nichts anderes als ihre Ehe, doch trugen sie schon in ihrer passiven Rolle zur Friedenssicherung bei. An der Seite ihres Gatten, besonders aber als Witwen konnten sie zudem Freiräume gewinnen, die sie zur Ausbreitung von Kultur und Religion, für besondere politische Ambitionen und nicht zuletzt zur Erfüllung persönlicher Ziele nutzten. Aus dem hohen Mittelalter sind Briefe von Königinnen überliefert, die über ihr Schicksal Auskunft geben. So treten die unglücklichen, aber auch charakterstarken Frauen Ingeborg, als gebürtige Dänin Königin von Frankreich, oder Sophia, Tochter eines Königs von Ungarn, die im deutschen Reich durch Heirat zu Einfluss gelangte, hervor. Noch fesselnder ist die Geschichte einer russischen Prinzessin, die der Salier Heinrich IV. zur Sexsklavin an seinem Hof machen wollte, an deren Widerstand er jedoch scheiterte. Um 1200 gelang es manchen der Frauen, ihre Rolle als »Heiratsmigrantin« abzustreifen und in ihrem Herkunftsland ebenso wie im Reich ihres Gemahls präsent zu sein. Migration mündete hier in einen erweiterten Radius der Mobilität.Der Band stellt eine Fortsetzung dar zu Michael Borgoltes 2024 im Wallstein Verlag erschienener Publikation »Königin in der Fremde. Frühmittelalterliche Heiratsmigration und die Anfänge der europäischen Bündnispolitik« (2. Aufl. 2025).

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Taal:

- Duits

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783835360099

- Verschijningsdatum:

- 15/03/2026

- Uitvoering:

- Hardcover

- Afmetingen:

- 155 mm x 230 mm

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 70 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.