Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- In januari gratis thuislevering in België

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- In januari gratis thuislevering in België

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

€ 41,95

+ 83 punten

Omschrijving

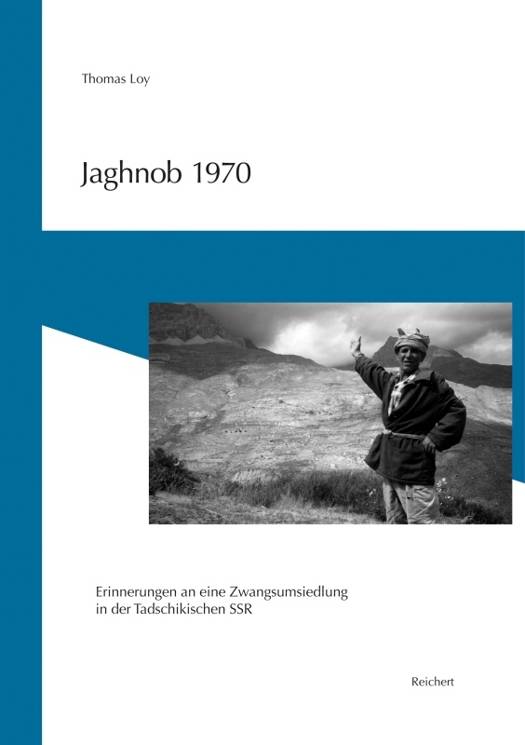

Auf Grundlage von Archivmaterial, Pressetexten und lebensgeschichtlichen Erinnerungsgesprachen wird die Geschichte der innertadschikischen Zwangsumsiedlung der Jaghnobi rekonstruiert, eine kleinen Volksgruppe, mit eigener Sprache und Kultur, die in den 1970er Jahren kollektiv aus ihrem Siedlungsgebiet im Hochgebirge in die neu erschlossenen Baumwollanbaugebiete im Steppentiefland Tadschikistans umgesiedelt wurden. Betroffen waren etwa 3500 Personen, die vor ihrer Umsiedlung in 29 Dorfern des abgelegenen Hochgebirgstals gelebt und in zwei Kolchosen organisiert Land- und Weidewirtschaft betrieben hatten. Bereits seit den 1920er Jahren und verstarkt in den Jahrzehnten vor und nach dem zweiten Weltkrieg war es staatliche Strategie, die Bevolkerung aus den Gebirgsregionen der Republik Tadschikistan in die neu erschlossenen Baumwollanbaugebiete im Steppentiefland umzusiedeln. Die massenhaften Umsiedlungen der Bevolkerung innerhalb der TagSSR waren jedoch entgegen ihrer weitreichenden Folgen fur die tadschikische Gesellschaft bisher kaum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Fur die Bergbewohner waren die Umsiedlungen meist mit grossem personlichem Leid und dem Verlust traditioneller Lebens-, Produktions- und Organisationsformen verbunden. Das besondere an der Umsiedlung der Jaghnobi ist der spate Zeitpunkt dieser Zwangsmassnahme. Sie gehort in den Kontext der Massnahmen der Ara Brezhnev, die primar auf die Starkung der Wirtschaftskraft der zentralasiatischen Republiken abzielten und zugleich eine bessere gesellschaftliche Integration erreichen sollten. Beide Ziele mussen im Fall der Jaghnobi als gescheitert angesehen werden. Die ausserst kurzfristig geplante Umsiedlung der Jaghnobi begann im Fruhjahr 1970. Im Herbst 1971 war das Tal menschenleer. Aufgrund der schwierigen Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Baumwollsowchosen kehrten ab 1975 einige Familien illegal wieder nach Jaghnob zuruck. 1978 wurden diese Familien ein zweites Mal umgesiedelt. Eine zweite Ruckkehrwelle in das Tal setzte Anfang der 1980er Jahre ein. Heute leben im Jaghnobtal in 17 Dorfern wieder 80 Familien. Die restlichen Dorfer des Tals und deren Bewasserungssysteme sind vollstandig zerstort, und eine Ruckkehr ist fur die vielen noch in Zafarobod lebenden Jaghnobifamilien kaum moglich. Vor allem auch deshalb, weil kaum jemand aus der Generation der in Zafarobod Geborenen mehr bereit ist, das Leben dort fur ein hartes und entbehrungsreiches Leben im Hochgebirge aufzugeben. Ziel dieser Arbeit ist, die Geschichte der Zwangsumsiedlung der Jaghnobi auf der administrativen und der Erfahrungsebene zu rekonstruieren. Dabei werden in zeitlicher Perspektive die Vorgeschichte und die einzelnen Phasen der Durchfuhrung bis hin zur heutigen Lebenssituation der umgesiedelten Personen aufgearbeitet. In diskursiver Hinsicht wird das Spektrum offizieller Erklarungs-, Tauschungs- und Legitimationsversuche bis hin zu verschiedenen Schattierungen der reflektierenden Selbstwahrnehmung auf Seiten der Betroffenen abgedeckt und das Verhaltnis und die Interaktion von Staat und "einfacher" Bevolkerung beschrieben. Handlungsraume der Republiks- und Lokalpolitik werden dabei ebenso sichtbar wie Strategien der Umsiedler zwischen Anpassung und Verweigerung. Hierzu verwendete der Autor die im Tadschikischen Staatsarchiv zuganglichen Akten verschiedener Entscheidungsebenen der sowjettadschikischen Administration ebenso, wie zeitgenossische, offizielle Darstellungen der Umsiedlung in der staatlichen tadschikischen Presse. Zentraler Quellenfundus sind jedoch die Erinnerungen der von dieser Umsiedlung betroffenen Jaghnobi, die in Form von halboffen gefuhrten lebensgeschichtlichen Interviews aufgezeichnet und in die Arbeit integriert wurden. Durch die Vorgehensweise einer Aktengestutzen Oral History sollte eine einseitige, allein die Seite der Macht reprasentierende Darstellung der Ereignisse vermieden werden.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 136

- Taal:

- Duits

- Reeks:

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783895004247

- Verschijningsdatum:

- 24/03/2005

- Uitvoering:

- Paperback

- Formaat:

- Trade paperback (VS)

- Afmetingen:

- 2100

- Gewicht:

- 198 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 83 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.