Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- In januari gratis thuislevering in België

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- In januari gratis thuislevering in België

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

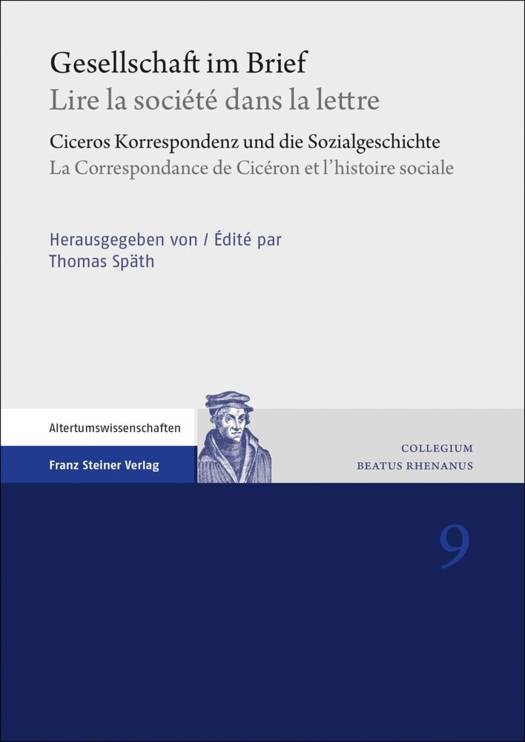

Gesellschaft Im Brief / Lire La Societe Dans La Lettre

€ 217,45

+ 434 punten

Omschrijving

Die Korrespondenz des Politikers und Philosophen M. Tullius Cicero (106-43 v. Chr.) ist ein einzigartiges Quellenkorpus: Von keiner anderen Person der romischen Antike sind vergleichbar umfassende Selbstzeugnisse uberliefert. In Ciceros Selbstdarstellung zeigt sich der Habitus einer Senatsaristokratie, deren soziales Feld durch das Netzwerk der Freundschaftsbeziehungen strukturiert ist. Die gesellschaftlichen Praktiken situieren sich in urbanen und landlichen Raumen zwischen Italien und den Provinzen, die als Orte von Begegnung und Kommunikation unter Eliteangehorigen, aber auch zwischen diesen und sozial Untergeordneten dienen. Die Autorinnen und Autoren setzen in ihren Analysen der Cicero-Briefe aktuelle theoretische und methodologische Ansatze der historischen Anthropologie um und entwickeln neue Perspektiven auf die romische Sozialgeschichte. Mikrohistorische Lekturen lassen die geschlechtsspezifischen Bedingungen des Handelns erkennen, die Bedeutung von Krankheit und Tod und das Verhaltnis zu griechischen Sklavinnen und Sklaven. In der Auseinandersetzung mit den deutsch- und franzosischsprachigen Forschungstraditionen romischer Sozialgeschichte entwerfen die Beitrage ein multiperspektivisches Bild des gesellschaftlichen Alltags im 1. Jahrhundert v. Chr.

Specificaties

Betrokkenen

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 430

- Taal:

- Frans, Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 9

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783515130950

- Verschijningsdatum:

- 4/11/2021

- Uitvoering:

- Paperback

- Formaat:

- Trade paperback (VS)

- Afmetingen:

- 170 mm x 239 mm

- Gewicht:

- 1079 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 434 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.