- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

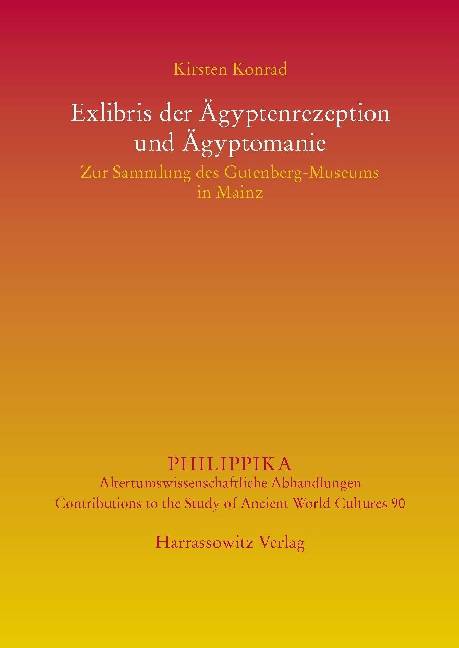

Exlibris Der Agyptenrezeption Und Agyptomanie

Zur Sammlung Des Gutenberg-Museums in Mainz

Kirsten Konrad

€ 147,95

+ 295 punten

Omschrijving

Aus der Sammlung von rund 100.000 Exemplaren des Gutenberg-Museums werden Exlibris mit altagyptischen bzw. agyptisierenden Motiven sowie solche mit der Darstellung der weiblichen, griechisch-bootischen Sphinx zusammengestellt und analysiert. Die insgesamt 136 behandelten Bucheignerzeichen entstanden in einem Zeitraum von etwa 150 Jahren. In einem einleitenden Kapitel werden relevante historische Ereignisse angesprochen, so der Fund der Nofretete 1912 oder die Entdeckung des Grabes von Tutanchamun 1922. Die Gesamtanalyse thematisiert Aspekte der Konzeption wie "das Buch", "Hieroglyphen", "der Vanitas-Gedanke" sowie "Orakel". Der Katalog untergliedert die Exlibris in drei Gruppen. Zuerst werden Exemplare bearbeitet, deren Motive auf altagyptische Originale zuruckgefuhrt werden konnen. Ein Ziel der Analyse ist die Identifizierung des altagyptischen Originals sowie der jeweiligen Vorlage, die oftmals seinerzeit aktuellen Publikationen entnommen wurde oder personliche Reiseerlebnisse memoriert. Zur zweiten Gruppe zahlen Exlibris mit agyptisierenden Motiven. Neben Ikonen wie dem Sphinx oder den Pyramiden finden sich als typisch altagyptisch empfundene Dekorationselemente wie Pflanzensaulen, (Pseudo-)Hieroglyphen oder agyptisierende Gotter- bzw. Alltagsszenen. Die dritte Gruppe umfasst Darstellungen der weiblichen Sphinx, die als Sinnbild einer ratselhaften Weisheit oder als femme fatale fungiert. Tabellen zu Literatur, Kunstler, Eigner, Motti, Datierungen und Technik, ein Glossar und ein chronologischer Uberblick folgen im Anhang.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 488

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 90

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783447104654

- Verschijningsdatum:

- 4/11/2015

- Uitvoering:

- Hardcover

- Formaat:

- Genaaid

- Afmetingen:

- 170 mm x 240 mm

- Gewicht:

- 798 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 295 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.