- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

€ 23,99

+ 23 punten

Omschrijving

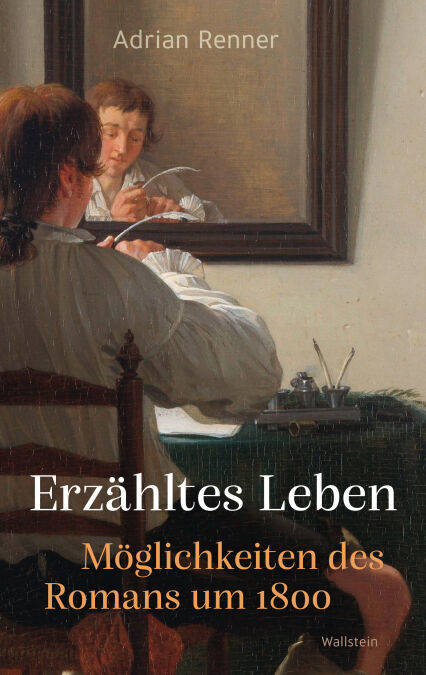

Der Roman als Lebensgeschichte: von Wieland und Goethe bis zur Romantik.

Am Ende des 18. Jahrhunderts geben Romane oftmals an, die Lebensgeschichte einer realen Figur so zu erzählen, wie sie wirklich vorgefallen sei. Erzähler inszenieren sich als Biographen oder "Lebensbeschreiber" und behaupten, eine "wahre" oder "wahrhafte Geschichte" zu erzählen. Friedrich von Blanckenburg fordert 1774 in seinem Versuch über den Roman, der "Romanendichter" solle "die möglichen Menschen der wirklichen Welt" darstellen. Der Anspruch der Romanform, eine wirkliche Lebensgeschichte zu erzählen, verleiht der im Roman erzählten Geschichte den Status des Möglichen - einer in der Wirklichkeit inbegriffenen Möglichkeit, die erzählend durch den Roman realisiert wird.

Aufbauend auf einem fiktionalen Verständnis des Romans als möglicher Geschichte analysiert Adrian Renner zentrale Romane von Wieland und Goethe bis hin zum frühromantischen Roman bei Friedrich und Dorothea Schlegel, Brentano oder Jean Paul. In der Erzählgestaltung dieser Romane kommt es zu einer Auffächerung von Erzählebenen und Erzählinstanzen, dem Einbezug möglicher Fortgänge der Geschichte im Erzählen und der Betonung zufälliger, in ihrem Eintreffen auch anders möglicher Ereignisse. In der Darstellung der narrativen Möglichkeiten des Romans um 1800 entwickelt der Autor eine neuartige, Gattungsgeschichte und Narratologie verknüpfende, historische Formtheorie des Romans.

Am Ende des 18. Jahrhunderts geben Romane oftmals an, die Lebensgeschichte einer realen Figur so zu erzählen, wie sie wirklich vorgefallen sei. Erzähler inszenieren sich als Biographen oder "Lebensbeschreiber" und behaupten, eine "wahre" oder "wahrhafte Geschichte" zu erzählen. Friedrich von Blanckenburg fordert 1774 in seinem Versuch über den Roman, der "Romanendichter" solle "die möglichen Menschen der wirklichen Welt" darstellen. Der Anspruch der Romanform, eine wirkliche Lebensgeschichte zu erzählen, verleiht der im Roman erzählten Geschichte den Status des Möglichen - einer in der Wirklichkeit inbegriffenen Möglichkeit, die erzählend durch den Roman realisiert wird.

Aufbauend auf einem fiktionalen Verständnis des Romans als möglicher Geschichte analysiert Adrian Renner zentrale Romane von Wieland und Goethe bis hin zum frühromantischen Roman bei Friedrich und Dorothea Schlegel, Brentano oder Jean Paul. In der Erzählgestaltung dieser Romane kommt es zu einer Auffächerung von Erzählebenen und Erzählinstanzen, dem Einbezug möglicher Fortgänge der Geschichte im Erzählen und der Betonung zufälliger, in ihrem Eintreffen auch anders möglicher Ereignisse. In der Darstellung der narrativen Möglichkeiten des Romans um 1800 entwickelt der Autor eine neuartige, Gattungsgeschichte und Narratologie verknüpfende, historische Formtheorie des Romans.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 266

- Taal:

- Duits

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783835347137

- Verschijningsdatum:

- 29/08/2021

- Uitvoering:

- E-book

- Beveiligd met:

- Digital watermarking

- Formaat:

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 23 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.