- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

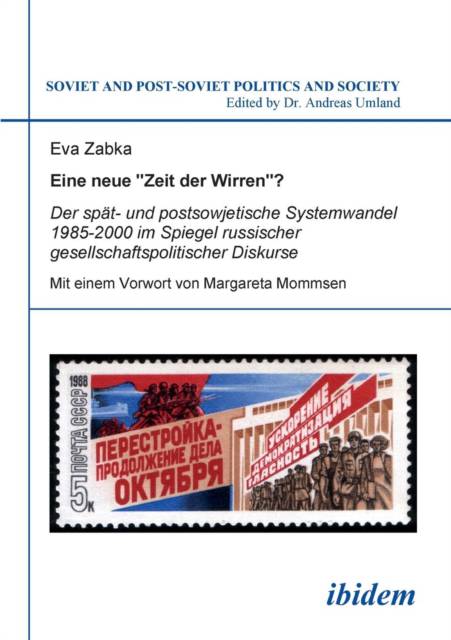

Eine neue 'Zeit der Wirren'?

Der spät- und postsowjetische Systemwandel 1985-2000 im Spiegel russischer gesellschaftspolitischer Diskurse. Mit e. Vorw. v Margareta Mommsen

Eva Zabka

€ 36,95

+ 73 punten

Omschrijving

Russische Publizisten und Wissenschaftler befassen sich seit jeher mit der Frage nach der kulturellen und politischen Selbstdefinition und dem Entwicklungspfad ihres Landes. Diese Diskurse wurden bereits vor der Sowjetzeit ausgetragen, schwelten in der UdSSR unter der Oberfläche weiter und traten mit Glasnost wieder offen zutage. Denn zum einen waren die Gorbatschow- und Jelzin-Ära, die in der Presse oftmals als eine neue "Zeit der Wirren" beschrieben wurden, von weitgehenden bürgerlichen Freiheiten gekennzeichnet. Zum anderen zog das Chaos in dieser Periode einen tiefen Identitätsverlust nach sich, der den Boden für Kontroversen um eine politische Neuorientierung bereitete.

Eva Zabka ordnet und interpretiert in ihrer Studie die Debatten, die in der Liberalisierungs- und Demokratisierungsphase zwischen 1985 und 2000 in den sowjetischen und russischen Printmedien geführt wurden. Die Eigentümlichkeit der russischen Standpunkte zum Systemwandel fand in der internationalen politologischen Forschung bisher wenig Beachtung. Daher wurden in der vorliegenden Diskursanalyse zahlreiche Textbeispiele aus Zeitungen, Zeitschriften und aus wissenschaftlichen Publikationen näher untersucht. Dabei lag ein Schwerpunkt auf den Kontinuitäten und Veränderungen in den medialen Auseinandersetzungen. So wurden Stereotype und tradierte Denkschemata aufgedeckt, die in den Diskursen dominierten.

Ein besonderes Augenmerk galt ferner den Regimebezeichnungen der russischen Publizisten, die in kreativer Weise das Schwanken des Landes zwischen Demokratie und Autoritarismus auf den Punkt brachten.

Eva Zabka ordnet und interpretiert in ihrer Studie die Debatten, die in der Liberalisierungs- und Demokratisierungsphase zwischen 1985 und 2000 in den sowjetischen und russischen Printmedien geführt wurden. Die Eigentümlichkeit der russischen Standpunkte zum Systemwandel fand in der internationalen politologischen Forschung bisher wenig Beachtung. Daher wurden in der vorliegenden Diskursanalyse zahlreiche Textbeispiele aus Zeitungen, Zeitschriften und aus wissenschaftlichen Publikationen näher untersucht. Dabei lag ein Schwerpunkt auf den Kontinuitäten und Veränderungen in den medialen Auseinandersetzungen. So wurden Stereotype und tradierte Denkschemata aufgedeckt, die in den Diskursen dominierten.

Ein besonderes Augenmerk galt ferner den Regimebezeichnungen der russischen Publizisten, die in kreativer Weise das Schwanken des Landes zwischen Demokratie und Autoritarismus auf den Punkt brachten.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 312

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 102

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783838201610

- Verschijningsdatum:

- 1/05/2011

- Uitvoering:

- Paperback

- Afmetingen:

- 148 mm x 210 mm

- Gewicht:

- 400 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 73 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.