- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

€ 48,45

+ 96 punten

Omschrijving

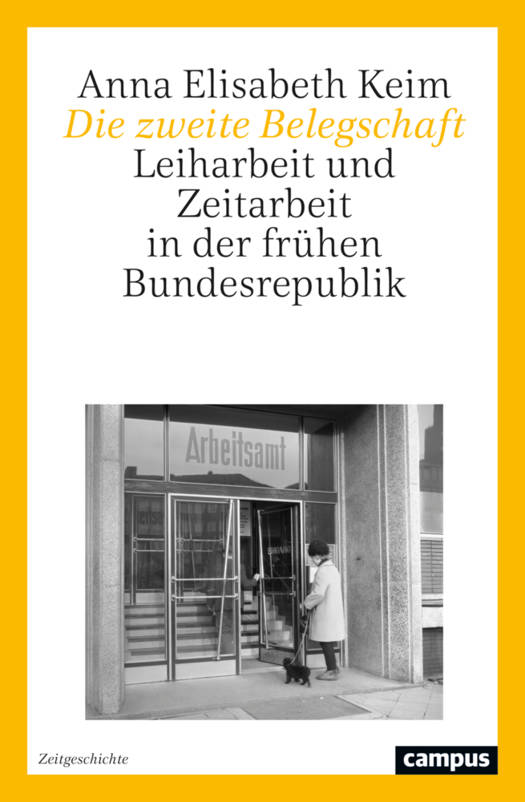

Leiharbeit wird gemeinhin mit den »neoliberalen« Arbeitsmarktreformen der jüngsten Vergangenheit assoziiert. Anna Elisabeth Keim kann in dieser Studie dagegen erstmals empirisch fundiert zeigen, dass diese Arbeitsform in Deutschland eine deutlich längere Geschichte hat. Ausgehend von arbeitsrechtlichen Debatten in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus, verfolgt sie die Spur erster Erscheinungsformen der Leiharbeit bis in die frühe Bundesrepublik. Ihre Untersuchung fokussiert auf die Phase des westdeutschen Nachkriegsbooms, in dem Leiharbeitsverhältnisse - trotz zeitweiligen Verbots - in Grauzonen des Arbeitsmarkts praktiziert und gesellschaftlich problematisiert wurden. Sie weist zudem nach, wie sich in der Bundesrepublik um 1960 eine Branche für »Zeit-Arbeit« herauszubilden begann und wie die Akteurinnen und Akteure am Ende des Nachkriegsbooms die Verankerung der Leiharbeit als valides Arbeitsmarktsegment erreichten.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 6

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783593522043

- Verschijningsdatum:

- 16/02/2026

- Uitvoering:

- Hardcover

- Afmetingen:

- 160 mm x 30 mm

- Gewicht:

- 664 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 96 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.