Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- In januari gratis thuislevering in België

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- In januari gratis thuislevering in België

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

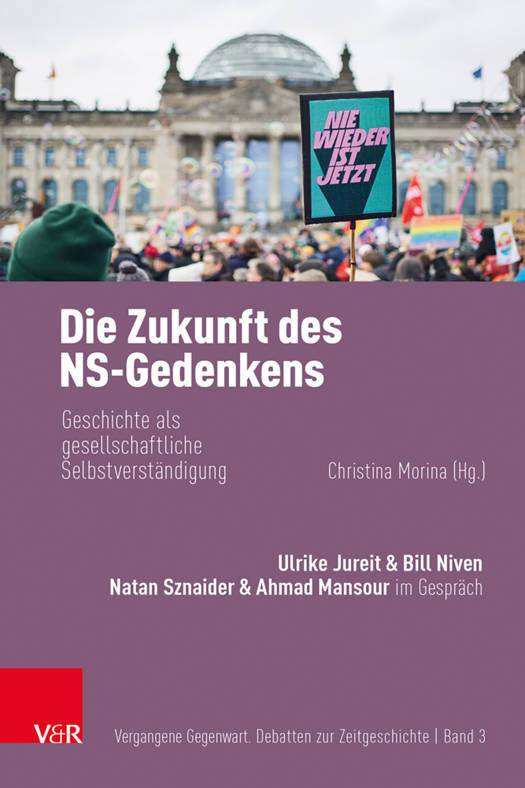

Die Zukunft Des Ns-Gedenkens

Geschichte ALS Gesellschaftliche Selbstverstandigung

€ 24,95

+ 49 punten

Uitvoering

Omschrijving

Anfang 2025 jahrte sich der Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland zum 92. Mal, die Befreiung von Auschwitz zum 80. Mal. Beide Jahrestage verweisen darauf, dass die NS-Zeit nach und nach nicht mehr zu den Themen einer Zeitgeschichtsschreibung im engeren Sinne gehoren. Das Verschwinden der letzten Zeitzeugen*innen fallt dabei mit kontrovers gefuhrten Diskussionen um die Zukunft des nationalen und globalen Holocaust-Gedenkens zusammen. Die derzeit haufig vorgebrachte Forderung, die "Erinnerungskultur" musse "zeitgemasser" ausgerichtet sein, erklart dabei weniger als oftmals suggeriert wird, denn wie und warum sich die Pramissen und Perspektiven offentlichen Gedenkens verandern, wird zu wenig diskutiert. Vielmehr tendiert die Gegenwartsfokussierung dieser Forderung dazu, historische Ereignisse aus ihrem ursprunglichen Zusammenhang herauszulosen und deren Erforschung nicht als Moglichkeit einer kritischen gesellschaftlichen Selbstverstandigung zu begreifen, sondern als Gelegenheit, sie aktuellen politischen und gesellschaftlichen Bedurfnissen anzupassen und gar unterzuordnen. Dieses Buch dokumentiert die III. Bielefelder Debatte zur Zeitgeschichte, die sich 2023 diesem Spannungsverhaltnis widmete. Die hier versammelten Beitrage beschaftigen sich vor dem Hintergrund mit der Frage, wie sich das NS-Gedenken in Deutschland seit 1945 entwickelt hat, vor welchen Herausforderungen es heute steht und wie es in Zukunft gestaltet sein kann und sollte; ein Kommentar ordnet diese Uberlegungen in die Zeit nach dem 7. Oktober ein. Ausgangspunkt ist die These, dass sich uber Gegenwart und Zukunft des NS-Gedenkens ohne eine Rekonstruktion seiner historischen Genese nicht sinnvoll sprechen lasst. Was lasst sich aus dieser windungs- und konfliktreichen Auseinandersetzungsgeschichte uber die Bedingungen sagen, unter denen ein kritisches Bewusstsein fur die NS-Geschichte wachsen konnte - oder auch erschwert wurde? Schliesslich problematisieren die Text die Herausforderungen, vor denen heute jeglicher Versuch steht, die Geschichte des Nationalsozialismus zu vergegenwartigen, und zeigen Perspektiven auf, wie damit auch zukunftig verantwortungsvoll umgegangen werden kann.

Specificaties

Betrokkenen

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 160

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 3

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783525303481

- Verschijningsdatum:

- 8/09/2025

- Uitvoering:

- Hardcover

- Formaat:

- Genaaid

- Afmetingen:

- 122 mm x 203 mm

- Gewicht:

- 535 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 49 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.