- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

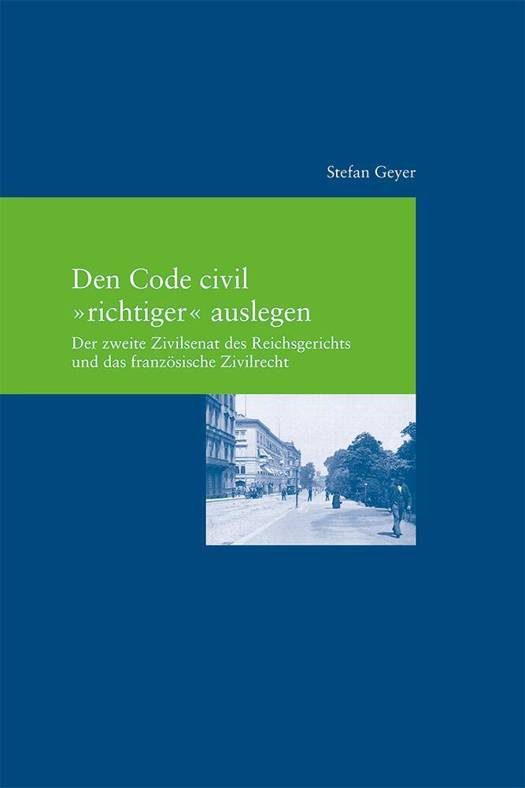

Den Code civil "richtiger" auslegen

Der zweite Zivilsenat des Reichsgerichts und das französische Zivilrecht. Diss. Univ. Köln 2006

Stefan Geyer

€ 48,45

+ 96 punten

Omschrijving

Die Rechtsprechung deutscher Gerichte zum rheinisch-französischen Recht ist bislang kaum untersucht. Ganz allgemein wird angenommen, die deutschen Gerichte hätten den Code civil, der von 1814 bis 1900 in den linksrheinischen Gebieten galt, mit Blick auf den Vereinheitlichungsprozess des deutschen nationalen Rechts angewandt und dabei vom französischen Mutterrecht abgekoppelt. Die damit unterstellte Überlagerung des französischen Rechts durch Auslegungskonzepte der Pandektenwissenschaft lässt sich jedoch für die Rechtsprechung des zweiten Zivilsenats des Reichsgerichts, der von 1879 bis 1900 in der Revisionsinstanz für das französische Recht zuständig war, nicht nachweisen. In diesem Sinne bestätigt diese diskursanalytisch angelegte Untersuchung, dass sich die Richter auch gegen Ende des 19. Jahrhunderts überwiegend an der französischen Praxis und Literatur orientierten. Als tragend erwies sich dabei eine methodische Grundhaltung, die den Willen des Gesetzgebers in den Mittelpunkt stellte und daher auf französische Auslegungsvorbilder angewiesen war. Ein Großteil der Abweichungen zwischen der deutschen und französischen Praxis zum Code civil ließ sich dementsprechend auf gesetzgeberische Eingriffe zurückführen. Diese legizentrische Rechtsanwendungsmethode erwies sich auch dann noch als relevant, wenn die Richter zur Wahrung der Kohärenz ihrer Rechtsprechung vom französischen Vorbild abwichen. Anhand einer Vielzahl von Beispielen aus der Praxis des zweiten Zivilsenats zeichnet der Autor das Bild einer Rechtsprechung, die die Eigenart des rheinisch-französischen Partikularrechts wahrte, ohne das Funktionieren der Mehrrechtsordnung des deutschen Reichs und das Anliegen der Rechtssicherheit aus den Augen zu verlieren. Dass dabei die deutsche Praxis zum Code civil eng mit der französischen Rechtsordnung verbunden blieb, ist eine der erstaunlichsten Auswirkungen eines Rechtstransfers in Zeiten nationaler Gegensätze zwischen den Nachbarn am Rhein.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 388

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 29

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783465040668

- Uitvoering:

- Paperback

- Afmetingen:

- 160 mm x 240 mm

- Gewicht:

- 644 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 96 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.