- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

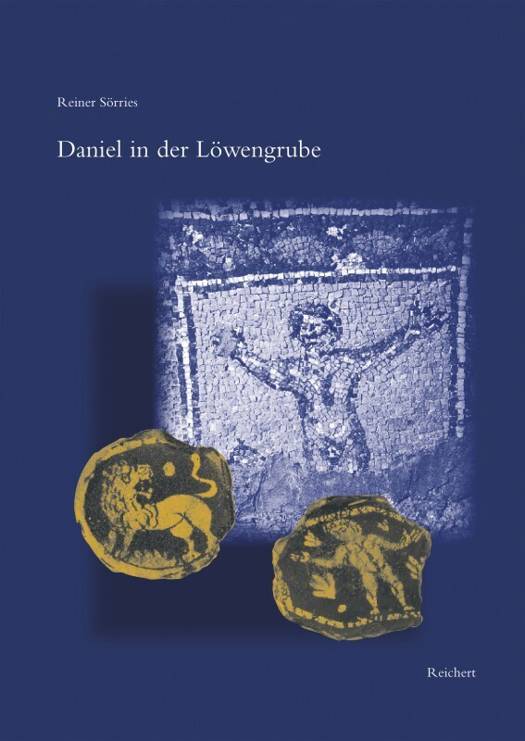

Daniel in Der Lowengrube

Zur Gesetzmassigkeit Fruhchristlicher Ikonographie

Reiner Sorries

Hardcover | Duits

€ 183,45

+ 366 punten

Omschrijving

Umfassende Einzelarbeiten zu ikonographischen Themen der fruhchristlichen Kunst sind selten, und wo fruhchristliche Motive behandelt werden, fallt auf, dass die zur formalen oder inhaltlichen Beurteilung herangezogenen Beispiele immer wieder dieselben sind; der grosse Denkmalerbestand bleibt unberucksichtigt. Keine Monographie zu einem wichtigen fruhchristlichen Motiv strebte bisher an, ihrer Betrachtung einen vollstandigen Denkmalerbestand zugrunde zu legen. In dieser Arbeit wurde deshalb versucht, dem Thema in allen Kunstgattungen und in allen Kunstlandschaften des romischen Imperiums nachzugehen. So konnte nachgewiesen werden, dass die Bildchiffre "Mann mit erhobenen Armen zwischen zwei Lowen" im Detail so differenziert ist, dass sich fur die Darstellungen in den einzelnen Kunstlandschaften bestimmten Gesetzmassigkeiten erkennen lassen. Der stadtromische Typ des Daniel beispielsweise ist auf die Stadt Rom beschrankt, und in allen anderen Regionen zeigt das Motiv signifikante Abweichungen und Details. Auch stellt sich heraus, dass bestimmte ikonographische Losungen mit speziellen Bildtragern, Materialien und Funktionen in Einklang stehen. Ein bekleideter Daniel mit ausschwingendem Glockenrock findet sich beispielsweise nur auf nordafrikanischen Tonlampen, und Kranze in den erhobenen Handen halt er nur auf nordafrikanischen und spanischen Tonkacheln. Es werden weitere ikonographische Losungen vorgestellt, wie der bartige Daniel mit einem Buch auf kleinasiatischen Tonlampen. Mit 337 Beispielen des Sujets Daniel in der Lowengrube wird hier eine Grundlage geschaffen, die erlaubt, die bildliche Umsetzung des Themas in der gesamten spatantiken Welt und uber einen Zeitraum vom dritten bis zum sechsten, teilweise siebten Jahrhundert zu verfolgen. Es ist nicht Ziel dieser Arbeit, den bisherigen Deutungsversuchen neue hinzuzufugen oder gar in die Diskussion um den Stellenwert des Daniel in der Alten Kirche und in der patristischen Literatur einzugreifen. Vielmehr geht es um die Erfassung der Daniel-Ikonographie. Es werden Gesetzmassigkeiten herausgearbeitet, die der Theorie von der "Disziplinlosigkeit" des fruhchristlichen Bildschaffens entgegen treten, ausserdem soll versucht werden, eindeutige Regeln nachzuweisen, denen die Ikonographie des Daniel in den einzelnen Kunstgattungen und in den Kulturkreisen folgt.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 244

- Taal:

- Duits

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783895004698

- Verschijningsdatum:

- 1/04/2006

- Uitvoering:

- Hardcover

- Formaat:

- Genaaid

- Afmetingen:

- 175 mm x 244 mm

- Gewicht:

- 612 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 366 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.