Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- In januari gratis thuislevering in België

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- In januari gratis thuislevering in België

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

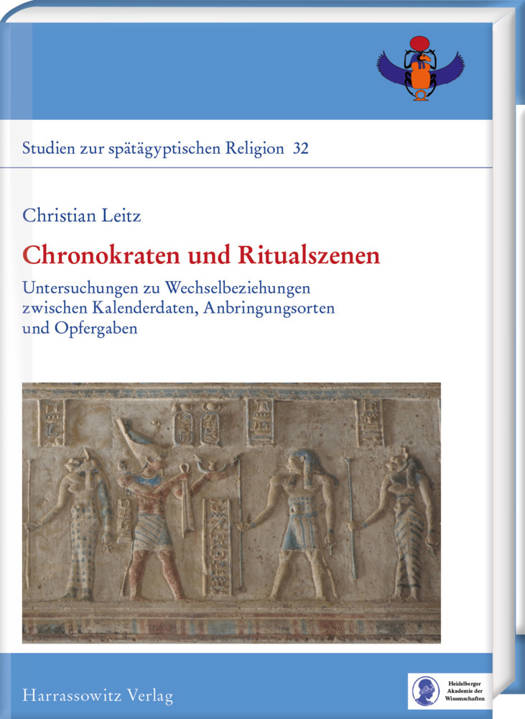

Chronokraten Und Ritualszenen

Untersuchungen Zu Wechselbeziehungen Zwischen Kalenderdaten, Anbringungsorten Und Opfergaben

Christian Leitz

€ 230,95

+ 461 punten

Omschrijving

In den Tempeln der griechisch-romischen Zeit sind etwa 75-80% der Wandflachen von sogenannten Ritualszenen oder Opfertableaus bedeckt und es existieren rund 250 unterschiedliche Szenen, deren Vorkommen von sehr haufig bis uberaus selten variiert. Eine naheliegende, aber in der Praxis oft schwer zu beantwortende Frage ist, warum eine bestimmte Ritualszene x an eben jener Stelle einer Wand angebracht wurde, an der sie sich befindet, und nicht an einer anderen, und - damit verbunden - warum es sich an dieser Stelle um Szene x und nicht um eine der vielen anderen handelt. In der vorliegenden Studie verfolgt Christian Leitz zwei Ansatze, um zur Losung dieser Frage beizutragen. Zunachst dienen dazu Spezialstudien zu bestimmten Ritualszenentypen, deren Thematik sowohl jahreszeitlich als auch geographisch einigermassen klar definiert ist und die gleichzeitig weder zu selten noch zu haufig sind. Der erste Szenentypus ist das Opfer des Chenemkruges mit einem starken geographischen Bezug zur Gegend des Ersten Kataraktes, der Triade von Elephantine mit Chnum an der Spitze und einer jahreszeitlichen Bindung an den Neujahrstag als idealisiertem Beginn der Nilflut. Der andere Szenentyp ist das Papyrus- und Ganseopfer mit einer fast immer eindeutigen geographischen Verortung im Nordostdelta im 14. unteragyptischen Gau. In beiden Fallen lassen sich haufig, jedoch nicht immer, Grunde fur den Ort ihrer Anbringung anfuhren. Der zweite Ansatz ist eine Untersuchung zu den Tagesgottern oder Chronokraten, bei denen sich viele Falle nachweisen lassen, die zeigen, dass die Chronokraten bewusst dazu eingesetzt wurden, um Ritualszenen mit einer zusatzlichen kalendarischen Information zu versehen.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 282

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 32

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783447115728

- Verschijningsdatum:

- 17/03/2021

- Uitvoering:

- Hardcover

- Formaat:

- Genaaid

- Afmetingen:

- 216 mm x 19 mm

- Gewicht:

- 526 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 461 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.