Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- In januari gratis thuislevering in België

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- In januari gratis thuislevering in België

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

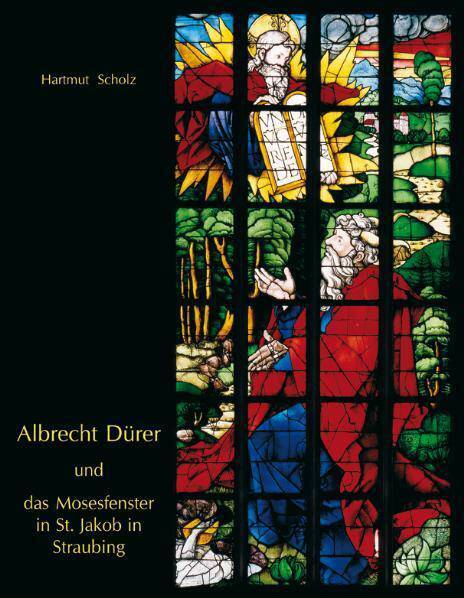

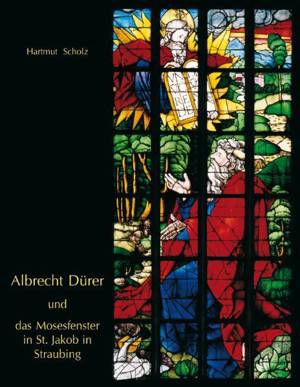

Albrecht Durer Und Das Mosesfenster in St. Jakob in Straubing

Zeitschrift des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, Bd.59 (Vorabdruck)

Hartmut Scholz

Paperback | Duits

€ 22,45

+ 44 punten

Omschrijving

Das monumentale Mosesfenster in der Straubinger Jakobskirche gilt als eine der gelungensten Kompositionen bayerischer Glasmalerei. Hartmut Scholz' Darstellung weist den Gesamtentwurf nun eindeutig Albrecht Durer und der Werkstatt des Nurnberger Stadtglasers Veit Hirsvogel d. A. zu. Dies bereichert unser Wissen von Durers Anfangen nach seiner Ruckkehr aus Italien um ein zentrales Hauptwerk und stellt die Diskussion um die Authentizitat seiner Glasmalerei-Entwurfe auf eine neue Basis. Die monumentale Komposition des Mosesfensters in der Straubinger Jakobskirche, die bereits im 18. Jahrhundert als die wohl gelungenste Schopfung der Glasmalerei ganz Bayerns gewurdigt wurde, ist gleichwohl bis heute nicht ansatzweise zufriedenstellend erforscht. In jungster Zeit angestellte maltechnische Beobachtungen fuhren nun zur zweifelsfreien Verankerung des Fensters im fruhen OEuvre der Werkstatt des Nurnberger Stadtglasers Veit Hirsvogel d. A. und zur Zuweisung des Gesamtentwurfs an keinen Geringeren als Albrecht Durer selbst. Dessen zeichnerisches und druckgraphisches Werk aus der Zeit der Apokalypse, um 1498, offenbart in Stilsprache und Einzelmotiven, in Gebarden und Physiognomien, in Faltenzeichnung und Landschaftsstimmung die unmittelbarsten Parallelen. Damit ist die 1920 von Franz Ebner eingefuhrte Zuweisung des grossen 'Gemaldes' an Wilhelm Pleydenwurff und die um beinahe ein Jahrzehnt zu fruhe Datierung 'um 1490' uberholt. Die Neubewertung des Mosesfensters bereichert indessen unsere Vorstellung von den Anfangen Durers nach der Ruckkehr aus Italien um ein zentrales Hauptwerk und stellt insbesondere die anhaltende Diskussion um die Authentizitat der aus dieser fruhen Zeit erhaltenen Glasmalerei-Entwurfe Durers auf eine neue Basis.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 24

- Taal:

- Duits

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783871572142

- Verschijningsdatum:

- 1/09/2005

- Uitvoering:

- Paperback

- Formaat:

- Trade paperback (VS)

- Afmetingen:

- 210 mm x 270 mm

- Gewicht:

- 148 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 44 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.